Ce document est consultable à la bibliothèque asiatique suivant la cote « H DOU 48 »

Jacques Dournes

Eléments d’ethno-écologie

d’une ethnie indochinoise

Les diverses relations de l’homme à l’homme et de l’homme à la nature, qui ne sont pas encore et ne seront peut-être jamais purement objectives, ne peuvent être saisies autrement que par la métaphore.

R. Musil

Étude d’un milieu et des relations des êtres à ce milieu qui est leur, l’écologie ne sera pas prise ici dans son contexte culturel occidental, avec ses principes et ses méthodes scientifiques, mais comme branche de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler ethnoscience ; au lieu de chercher à appliquer nos normes écologiques au cas jörai, il s’agira donc de reconnaître cette science que les Jörai ont de leur rapport à l’environnement, naturel et culturel : sol, flore, faune et aussi voisinage humain. Ce qu’ils pensent de ces relations et comment ils les vivent, voilà ce qui constitue l’écologie des Jörai, vue à travers leurs propres catégories [1].

Doués d’un sens de la relativité assez remarquable et portés en même temps à intellectualiser tout, donné concret, les Jörai s’appréhendent d’abord — eux-mêmes comme les autres êtres vivants — dans une position de relation ; tout individu est toujours, en fin de compte, situé entre deux termes. On ne se laissera pas tenter là par un jeu de mots sur « milieu », mais il sera question plutôt d’un jeu de concepts où culmine celui de yang, à la fois norme et transposition, au moyen de métaphores, d’un système de comportements, sous lequel se dessine un modèle triangulaire.

1 Cf. G. Reichel-Dolmatoff, « La première, la vraie infrastructure à décrire et analyser, c’est plutôt le sens que prend l’environnement pour l’indigène, son intelligence du milieu… » (Desana, le symbolisme universel des Indiens Tukano du Vaupès, trad. fr., Paris, Gallimard, 1973, p. 11).

Le milieu jörai

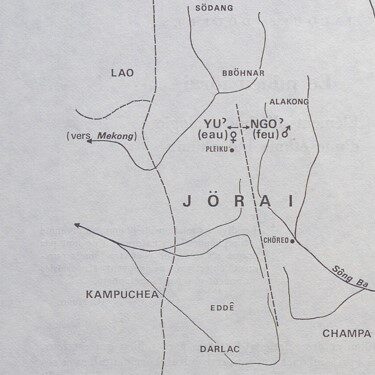

L’ethnie jörai, la plus importante des ethnies autochtones indochinoises par le nombre d’habitants et l’aire continue d’extension, occupe les deux versants de la ligne de partage des eaux du Vietnam du Centre : moyennes vallées du Sông-Ba et de ses affluents, à l’est, moyennes vallées d’affluents de la rive gauche du Mekong, à l’ouest. Le cours supérieur de ces rivières, de direction générale nord-sud avant de traverser le plateau vers l’est ou vers l’ouest (en pays Jörai alors), est le domaine d’ethnies austroasia- tiques : Alakông, Bböhnar, Södang. Le cours inférieur irrigue à l’est l’ancien pays des Cham (austronésiens comme les Jörai), aujourd’hui le Vietnam (ex-« Annam »), et à l’ouest le pays des Khmers (austroasiatiques). Entre Champa et Kampuchea, au plan de la géographie comme de l’histoire, les Jörai sont déjà les gens du « milieu ». Vers le sud, ils se rehent aux Eddê par plusieurs sous-groupes formant autant de chaînons. Les Jörai n’ont pratiquement pas de relations avec les populations situées au-delà de cette zone d’environnement. Ils ont conscience de leur situation entre deux « mers » (d’un côté la mer de Chine, de l’autre le Mekong, appelé également « eau immense ») et entre deux Etats. Le système des Maîtres, pötao, transpose sur le plan politico-religieux cette implantation sur les deux versants : il y a un Maître pour chaque versant, rayonnant du nord au sud, dont les fonctions symboliques reproduisent la répartition sexuelle des tâches et des lieux du travail, sous l’un et l’autre versants du toit de la maison jörai, orientée nord-sud. Un troisième pötao, dont la fonction théorique est plus encore une fonction de relation, empêche le clivage du système. Eau-Feu-Air, Mère-Père-Fils, ces deux triades équivalentes expriment métaphoriquement la structure du pouvoir, la magistrature des pötao dans la société jörai. De plus, le souvenir est resté vivant des relations que les pötao entretenaient avec le Cambodge, d’un côté, et le Vietnam héritier du Champa, de l’autre.

Pas plus sauvages (moi) que montagnards (thüöng), les Jörai ont colonisé les terres de basse et moyenne altitude, entre 100 et 700 m, s’établissant de préférence dans les vallées les plus larges (bassin de Chöreo notamment, où la densité est la plus élevée). Leurs sols ne sont pas les plus riches du massif central indochinois ; le plateau du Darlac, en particulier, est plus favorable à la culture. Mais cela ne préoccupe guère les Jörai qui ne sont pas des cultivateurs[2]— je reviendrai sur ce point en abordant leurs relations avec les Vietnamiens — ; ce n’est que par nécessité qu’ils travaillent la terre, et ce travail est laissé généralement aux femmes. Traditionnellement, les Jörai sont avant tout des chasseurs ; c’est bien pourquoi leur terrain de prédilection est la vaste forêt clairière où, à cheval, ils peuvent poursuivre cervidés, bovidés et éléphants. La forêt claire, sur alluvions anciennes et appauvries, est le paysage végétal dominant de l’aire qu’ils occupent. Ils racontent encore aujourd’hui les expéditions de chasse qui partaient du bas Sông-Ba et se terminaient quelque part au Cambodge, vers l’aval des gros affluents du Mekong, du temps où ils étaient libres, avant que la guerre des étrangers les transformât eux-mêmes en gibier.

2 Rit, héros mythique, est, sinon l’idéal du Jörai, du moins son rêve. Un des mythes du cycle de Rit commence ainsi : Rit entend une voix en rêve, qui lui dit : « Cesse donc de faire la rizière ! Ce n’est pas ton affaire ! Achète plutôt le chien noir du Seigneur et désormais va chasser ! »

La nourriture d’origine végétale pouvait alors n’être qu’un complément. Aujourd’hui le riz est la base de l’alimentation, de nombreuses espèces ont été domestiquées ; mais une quantité considérable d’espèces spontanées sont encore consommées, l’économie de cueillette subsistant chez ces riziculteurs peu convaincus, dont les épopées anciennes mentionnent surtout des guerres et des chasses, un peu de pêche et de cueillette, quelques cultures pour les femmes. On s’explique que le Jörai moyen nomme un millier de végétaux, la plupart spontanés, dont un grand nombre ne servent apparemment à rien — sinon comme objet de connaissance, signe de sa relation au monde des végétaux, moyen de communiquer avec eux et expression de ses liens avec le milieu forestier qui est aussi celui du gibier. De telle herbacée, il dit, « le cerf la mange », de tel fruit, « les oiseaux l’évitent » ; cette herbacée, ce fruit, auxquels il a attribué un nom, ne lui servent à rien d’autre.

Chasseur pour s’alimenter, le Jörai entretient avec le monde animal un autre type de rapport, cultivé « au carré » si l’on peut dire, puisqu’il s’agit alors de la domestication de certaines espèces à seule fin de sacrifice rituel — à l’exception du cheval et du chien qui lui servent pour la chasse et qu’il ne mange pas. Poules, chèvres, cochons, buffles sont élevés pour fournir la matière des sacrifices, alors qu’aucun produit de la chasse ne peut avoir cet usage.

De même qu’on n’épouse pas sa sœur (de clan), de même on ne se mange pas entre humains ; la nourriture doit provenir du milieu animal et du milieu végétal. Mais là encore s’imposent des restrictions : certaines espèces animales sont interdites pour toute l’ethnie (v.g. le Nycticebus), certaines pour un clan seulement (le varan pour les Köpa’), certaines pour celui qui détient une fonction rituelle (la grenouille pour le pötao). Par ailleurs, il est des espèces végétales qu’on ne doit jamais couper, abattre, même sans en faire usage. Des animaux comme des végétaux, le Jörai dira qu’il s’agit d’espèces également kom réservées, impures en ce sens qu’elles entacheraient d’impureté celui qui y porterait la main. L’interdit fonctionne comme signe de contrat avec la nature dont l’homme participe, et revient à la protéger. Chassant des bêtes sauvages ou abattant la végétation spontanée pour faire un champ, le Jörai n’agit pas comme déprédateur mais comme une espèce vivante parmi d’autres, ne détruisant que ce qui est strictement nécessaire à sa consommation ; théoriquement omnivore et par là plus dangereux, il s’impose des limitations.

Ces premières données nous laissent entrevoir déjà que le problème de la relation à l’environnement ne se pose pas, pour les Jörai, dans les mêmes termes que pour nous ; pour eux, il semble n’y avoir pas de problème. Non agressif, l’individu ne se perçoit pas comme agressé[3] ; ne se concevant pas comme un terme — et encore moins comme le terme ultime, le « roi de la création », tyran destructeur de la nature et de ses semblables —, il ne se sent pas isolé dans un monde hostile, mais se perçoit dans sa relation avec d’autres êtres, dans son intégration à la nature. Avec des humains qui ne lui sont pas parents, comme avec des animaux ou des végétaux, il peut contracter des alliances d’ordre rituel, signes métaphysiques d’un continuum physique dont il a quelque conscience — exprimée dans des mythes d’origine —, et dont il tend à se faire une représentation théorique, tout en y adaptant ses comportements. Cette attitude fondamentale n’est peut-être pas sans lien avec sa nudité. Hormis les temps de fête où le vêtement devient parure, celui-là se limite habituellement à voiler le sexe, pour la femme comme pour l’homme ; il n’est jamais écran, dissimulation, protection, isolant de l’environnement ; toutefois, celui qui se montrerait sans cette marque culturelle, minimale et essentielle, serait dit ana’ dlei, sauvage. Nos existences occidentales sont si protégées et notre corps tellement dissimulé que nous avons peine à imaginer ce que peut être la nudité quotidienne, sans recherche et sans calcul, parmi ceux dont c’est un trait culturel. Il suffit d’en faire l’expérience pour que se modifie rapidement l’ensemble des relations à l’environnement : l’autre — que ce soit l’air, l’eau, la terre au contact de la peau, ou les vivants qui nous entourent — devient plus proche et plus semblable ; « soi-même » ne prend plus tant d’importance, on se sent relatif et relié, offert, livré, sans avoir même à y penser. On ne peut pas dire que l’environnement soit senti autrement ; en fait, il est senti, tout simplement. Ce n’est plus l’individu qui est protégé par sa coquille, mais l’ensemble qui doit être protégé pour la sécurité de chacun et l’équilibre du tout.

3 Cette première étude d’ethno-écologie est nécessairement succincte ; pour la clarté de l’exposé, j’ai simplifié des relations plus complexes. Si, de façon habituelle, l’homme n’a pas l’anxiété de se croire agressé, il est des cas où il dit explicitement : yang nga’ « un esprit m’agresse », notamment pour une maladie, état de crise où se manifeste un autre aspect (complémentaire) de son comportement. Le fait qu’il ait alors recours à deux types possibles de thérapeutique (soins par plantes médicinales ou cure chamanique) révèle plusieurs niveaux (sinon plusieurs systèmes) de situation dans son univers, selon qu’il se représente lui-même dans sa relation « naturelle » au monde des vivants (végétaux notamment) dont il fait partie, ou victime d’une relation avec le monde « supra- naturel » des yang.

La suite du texte est consultable au format PDF.