Les moyens de l’annonce évangélique

Développer les moyens de l’annonce évangélique

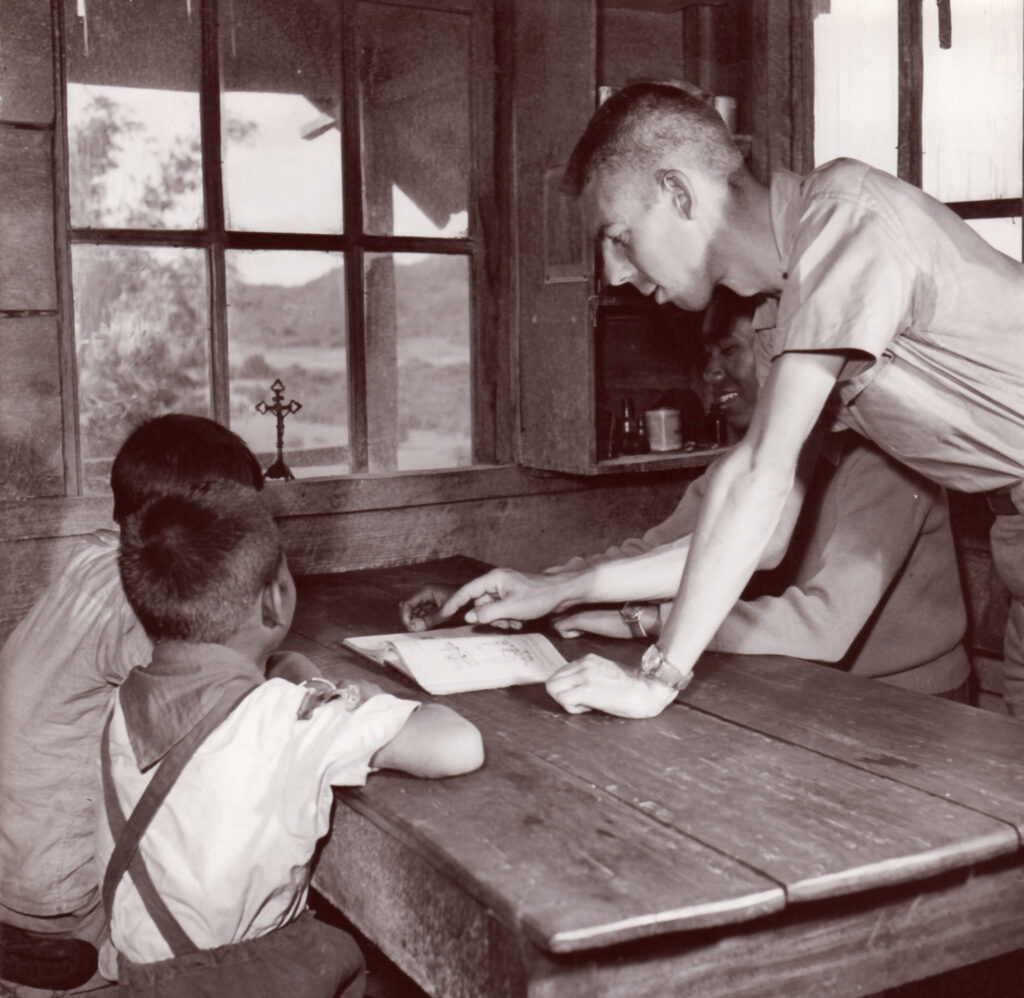

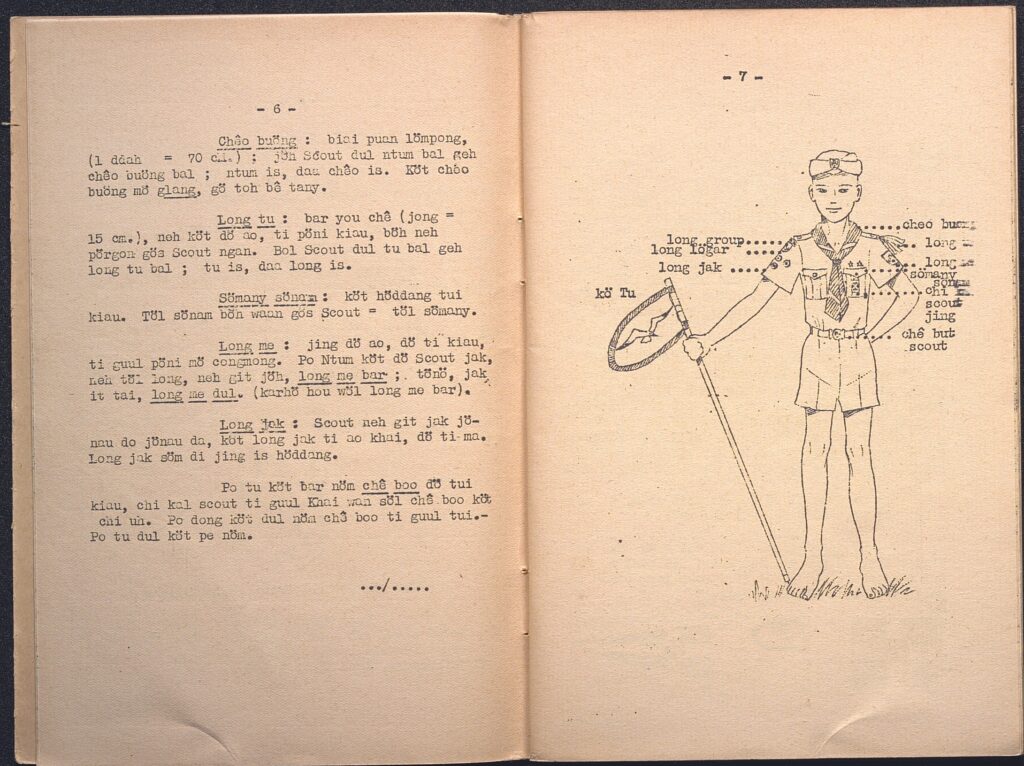

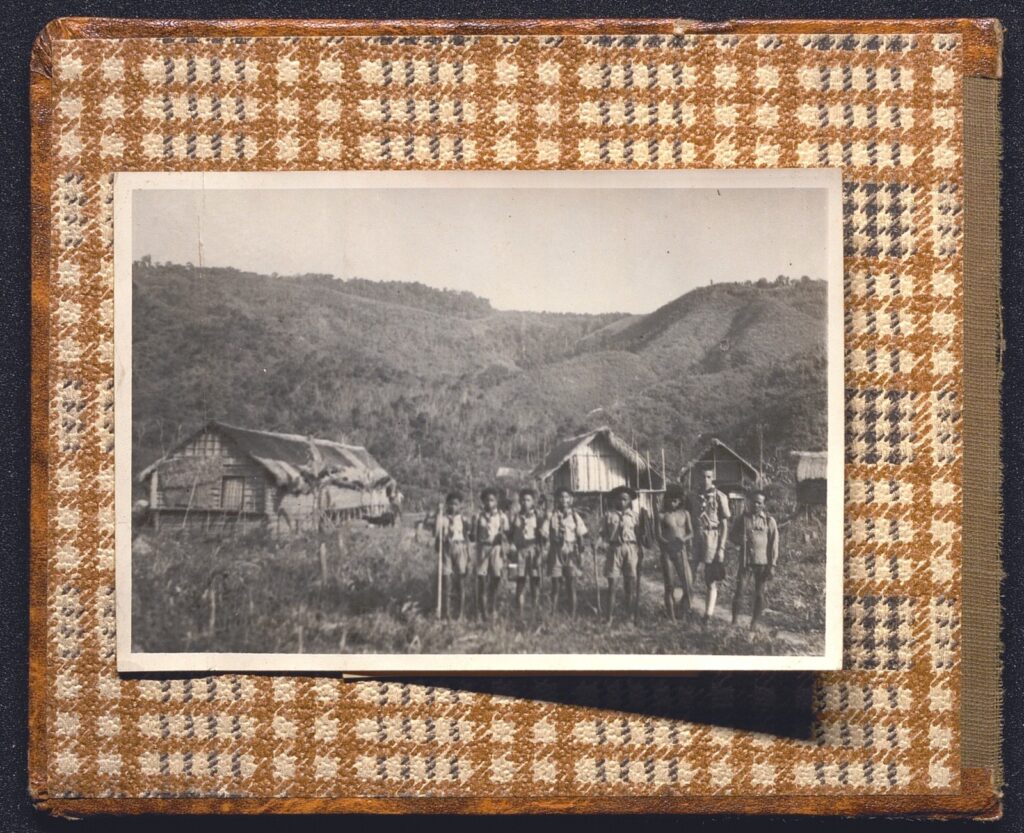

A Kala comme à Cheo Reo, le jeune prêtre Dournes met en œuvre les moyens utilisés habituellement pour développer de nouveaux pôles de christianisme : soin des malades et en particulier des lépreux, scolarisation des enfants, propositions culturelles pour les adultes. Il s’agit par-là d’exercer la charité, mais aussi de changer le regard des locaux sur cette religion nouvelle dont il leur parle. Le P. Dournes a un goût personnel pour le scoutisme, qu’il développe auprès d’adolescents qui deviendront ses premiers catéchumènes.

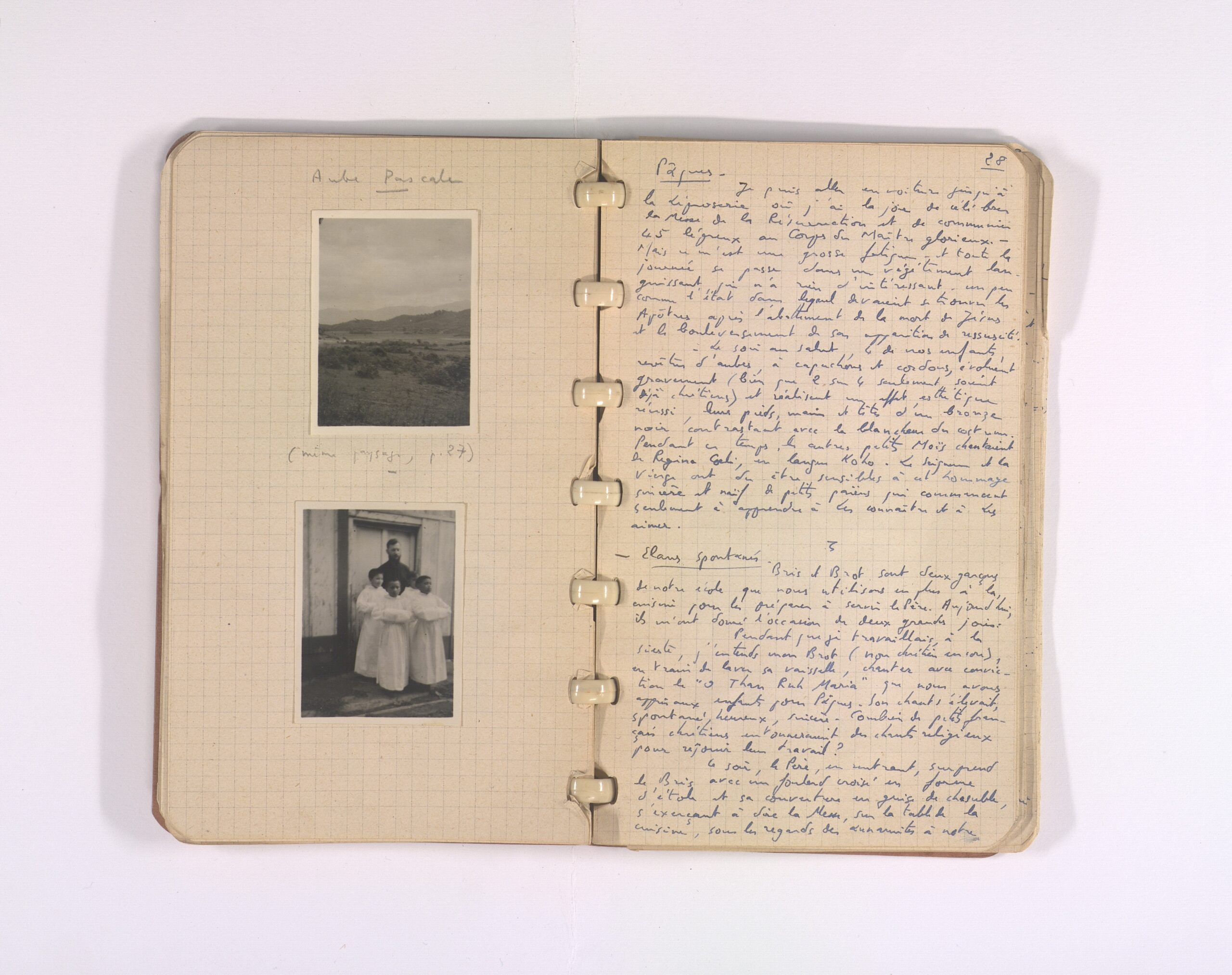

La vie d’apôtre, toujours en tournée pour nouer des liens humains et enseigner, est entremêlée à celle d’ethnographe : la cinquantaine de villages jörai qu’il visite sont autant de terrains de collecte, les camps scouts donnent l’occasion de recueillir les mythes récités lors des veillées. L’ethnologie est au service de la mission.

Malgré le zèle déployé jusqu’à la fin de sa mission en 1970, Dournes est confronté à la faiblesse persistante du nombre de baptêmes. Sans cesse, il remet en cause ses méthodes, s’appuyant davantage sur les catéchistes locaux, relais indispensables pour enraciner le message évangélique dans les repères culturels des Montagnards. Chez les Jörai, il finit par se consacrer presqu’exclusivement à la pastorale des catéchumènes, cherchant la meilleure façon d’intégrer le catholicisme dans leur mode de vie et leurs croyances.

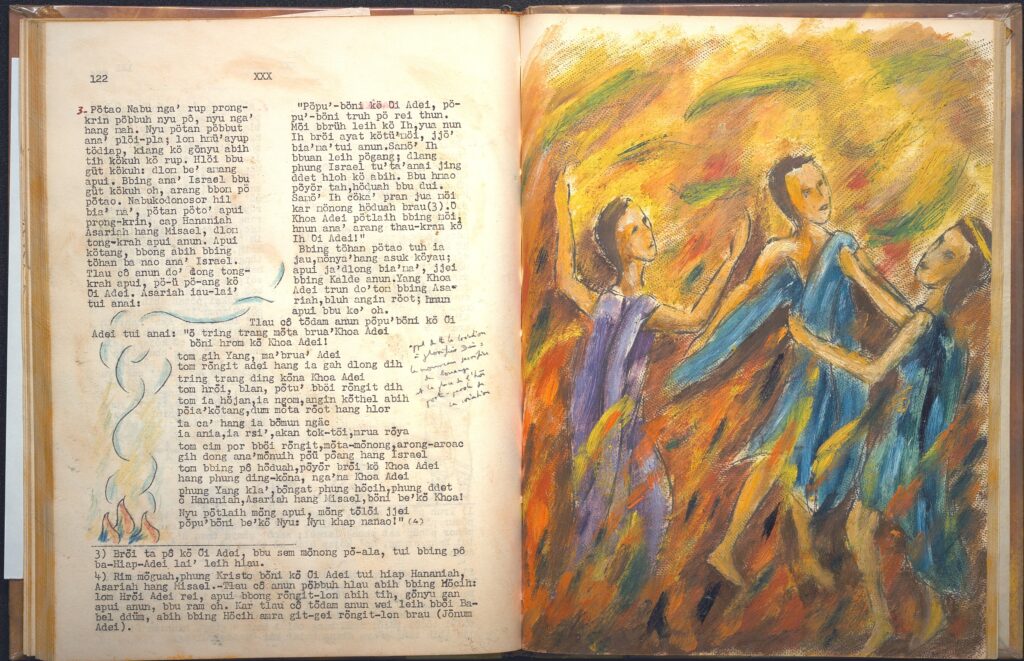

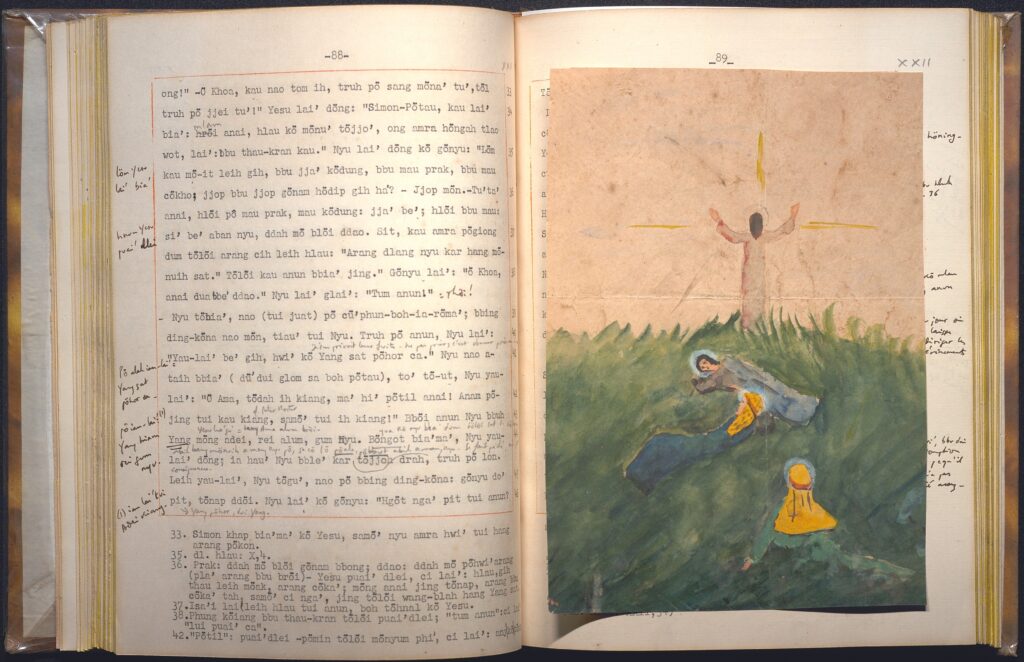

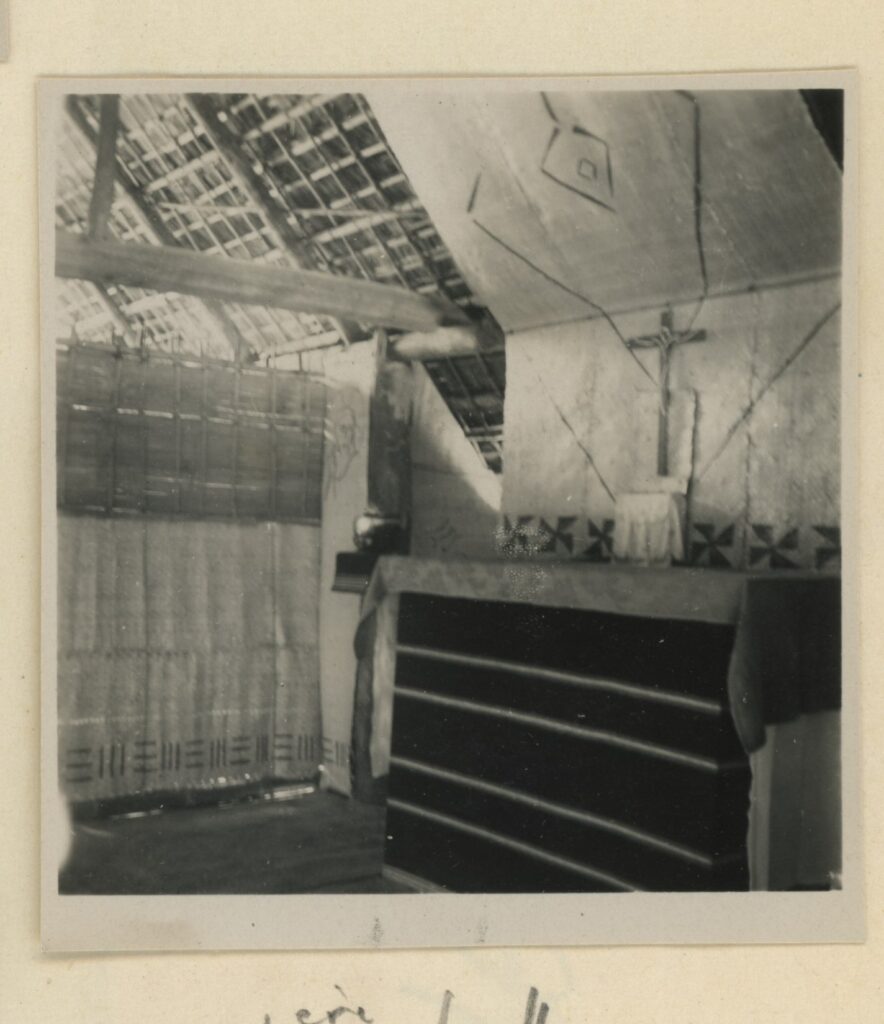

L’art sacré est pour Dournes un moyen privilégié pour toucher les cœurs. A la léproserie de Kerlatap, il conçoit et réalise lui-même les fresques et les vitraux de la chapelle. Il promeut l’utilisation des techniques et des symboliques locales, avec pour mot d’ordre Ne pas détruire, mais parachever.

Les enfants de l’école de Chöreo qui venaient au catéchisme tous les jeudis ont cessé de venir. Beaucoup ont regagné leur brousse, apeurés par les bruits de guerre. Encore une œuvre qui échoue, comme tout ce que j’ai entrepris ici. Mais je sais que cela n’a pas d’importance.

S’approprier la langue

On ne peut vivre avec des hommes sans parler la même langue

Définir un système de transcription

Dournes est sans doute le seul occidental à avoir parlé comme un natif deux langues montagnardes et compris quelques autres. La tâche lui était pourtant compliquée par le fait que le sré (ou koho), langue austro-asiatique, n’a pas de racines communes avec le jörai, langue austronésienne. Premier missionnaire des Jörai, il ne pouvait compter sur l’existence de nul interprète ; c’est à lui qu’est revenue la tâche de définir un système de transcription et de publier les premiers dictionnaires. Après avoir assimilé la grande variété des termes concrets, il s’approprie la richesse et la structure de ces langues typiques de l’oralité, expressions par couples de mots, formules rythmées.

Oralité, mémoire et oreille

« Prendre de l’intérieur, plutôt que plaquer de l’extérieur »

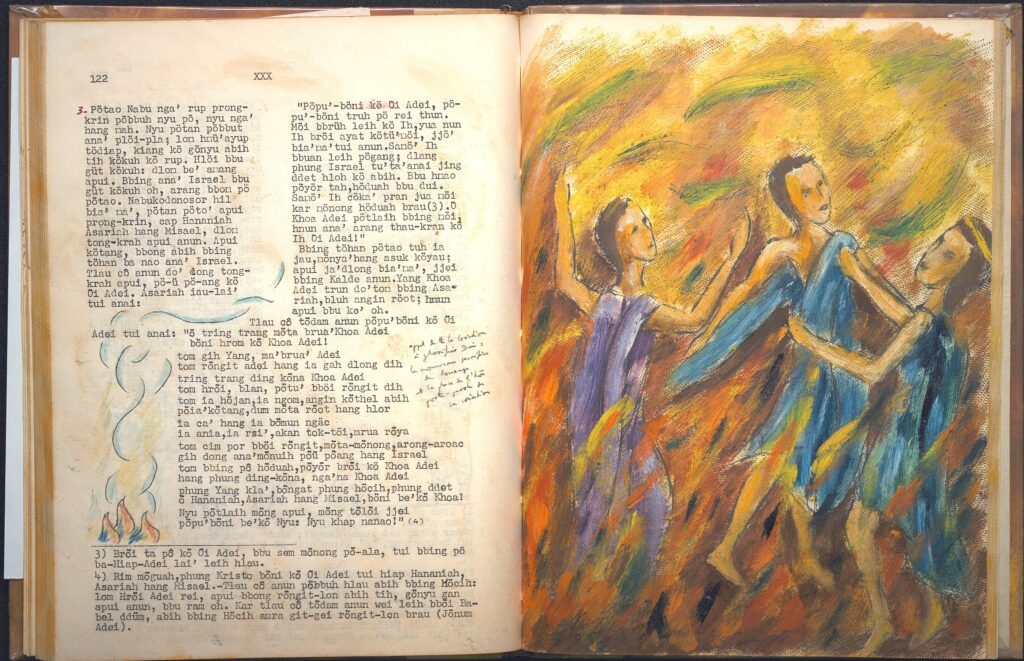

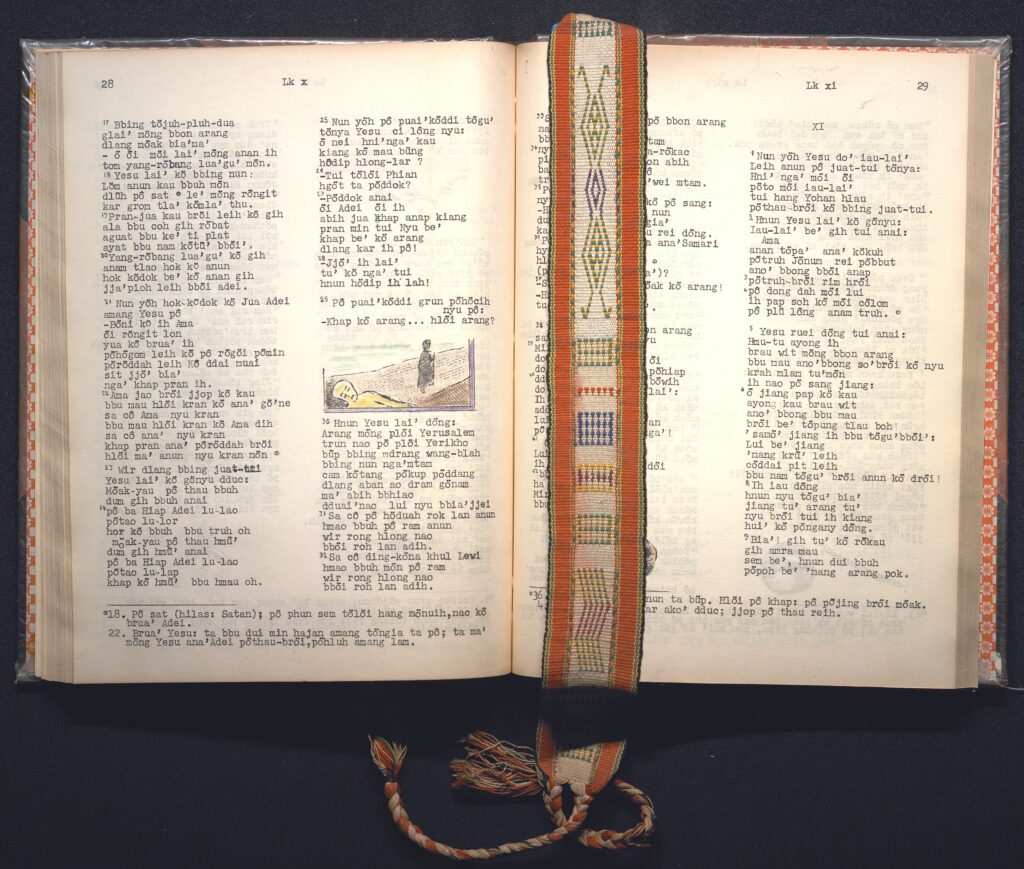

Oublier non seulement sa langue maternelle mais encore sa propre façon de penser : Dournes applique son principe à ses méthodes d’apostolat. Convaincu que la liturgie est le plus sûr moyen d’évangélisation, il défend la possibilité de célébrations en langues locales et traduit donc progressivement Nouveau et Ancien Testaments. Quant aux catéchisme et livres de messes, il décide de ne pas en traduire mais de composer ses propres supports, adaptés aux shémas mentaux des Montagnards.

Pour traduire les termes propres à la théologie catholique, il recherche dans leur patrimoine oral les notions existantes les plus appropriées : Prendre de l’intérieur, plutôt que plaquer de l’extérieur. Ainsi, et au prix d’un grave conflit avec l’évêque de Saïgon, il est le premier à exhumer et à choisir pour désigner Dieu le terme Ndu, conception montagnarde d’une divinité unique, supérieure aux autres esprits.

Jörai parmi les Jörai

De Jacques Dournes à « Dam Bo »

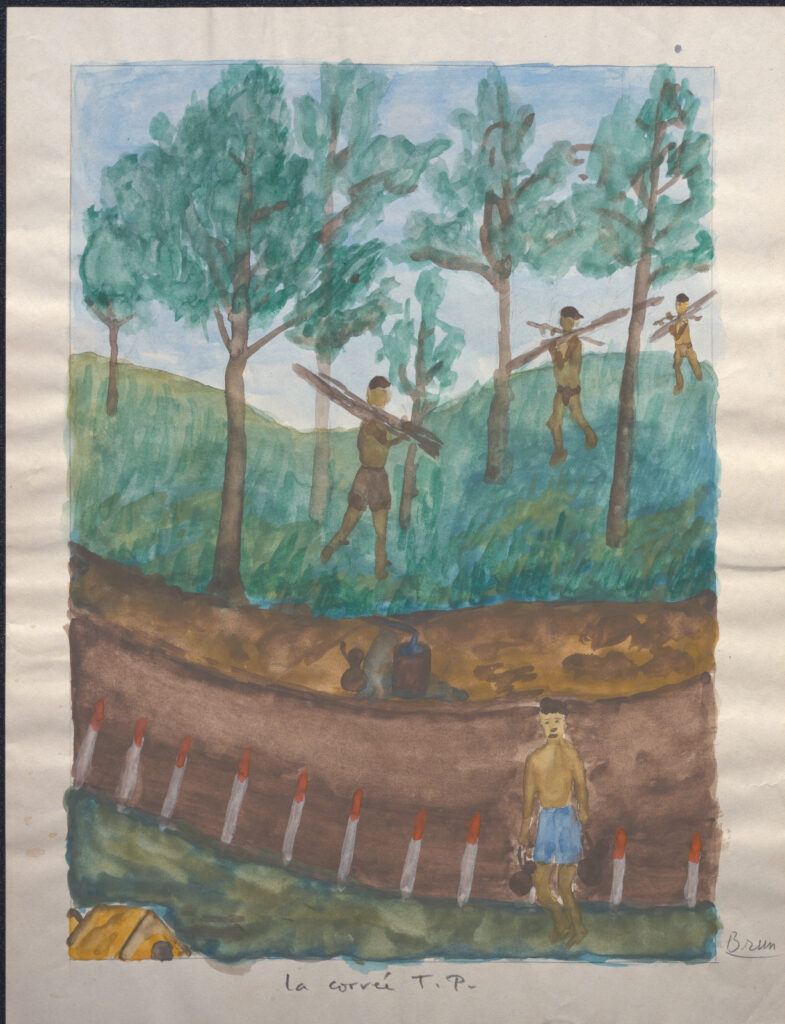

Dès 1948, Dournes est doté par les Sré d’un nom local : « Dam Bo » (« le blanc »), qui le suivra comme nom de plume jusqu’à ses dernières années et que son ami Georges Condominas utilisera beaucoup. Très rapidement, il s’assimile tout entier à ceux dont il a voulu partager la vie. Il ne craint pas de dénoncer les abus coloniaux, qu’il s’agisse de la corvée mobilisant les Montagnards jusqu’à 10 jours par mois, des enrôlements plus ou moins forcés ou des conditions de travail dans les plantations.

« Orienter doucement l’univers sacré jörai vers la lumière » : l’ethnologie au service de la mission

Dans ses premiers ouvrages comme au concile Vatican II, où il a été appelé comme expert en situations missionnaires concrètes, il propose des ouvertures pastorales telles que l’accession au sacerdoce de catéchistes mariés. Il s’attache surtout à approfondir la théologie de la mission, illustrant l’idée que chaque culture détient en germe des notions chrétiennes. Le missionnaire doit devenir un prophète-serviteur-révélateur, animé par une ardente vie de prière, témoignant des valeurs évangéliques sur le modèle de son cher Charles de Foucauld. Si Dournes se dote d’une connaissance si pointue de la forêt de croyances et de coutumes des Jörai, c’est pour orienter doucement l’univers sacré jörai vers la lumière.

« S’il n’y a pas de place pour l’étranger, il faut que je cesse d’être un étranger. La première chose à faire est de prendre les hommes au sérieux. Modestie et respect sont des vertus fortes pour ouvrir des intérieurs impénétrables. La deuxième chose à faire est d’apprendre la langue de ces hommes. »