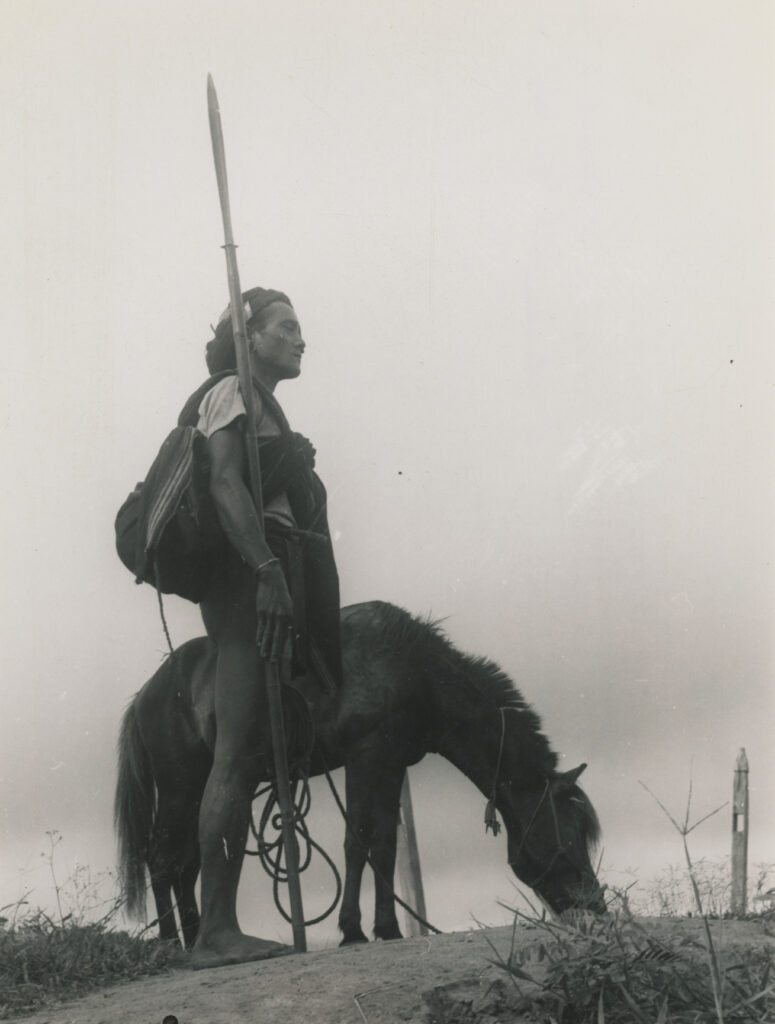

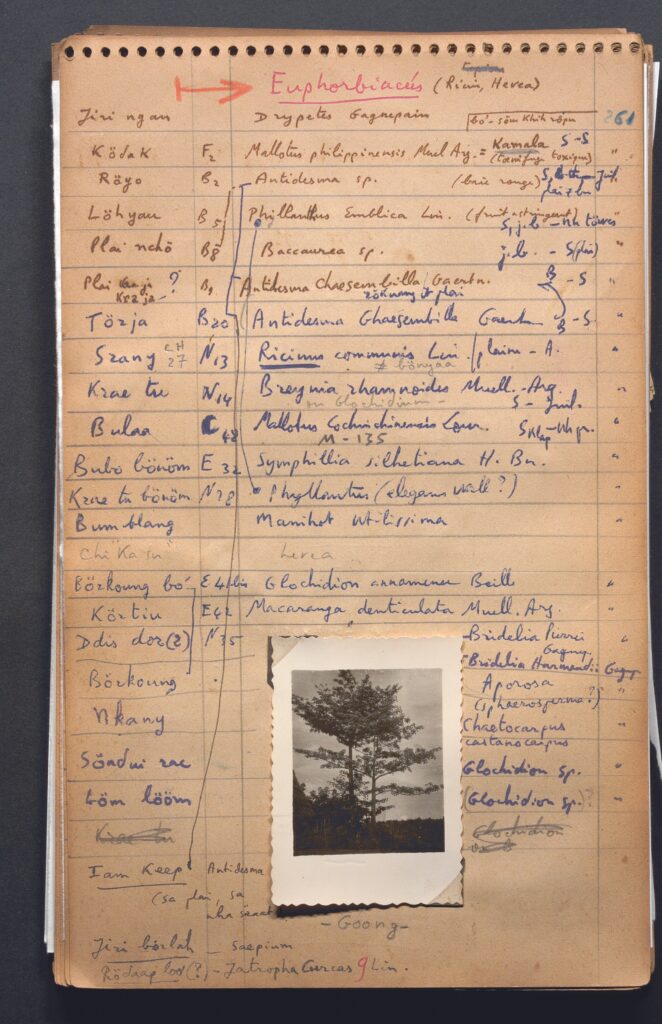

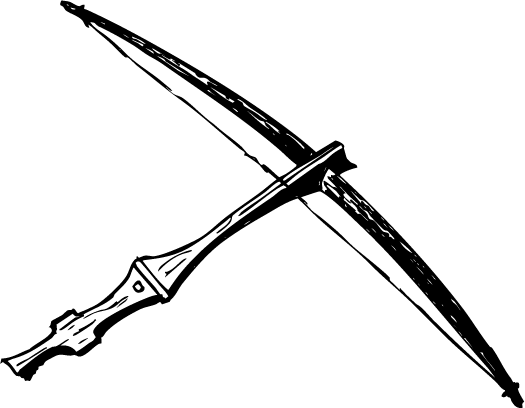

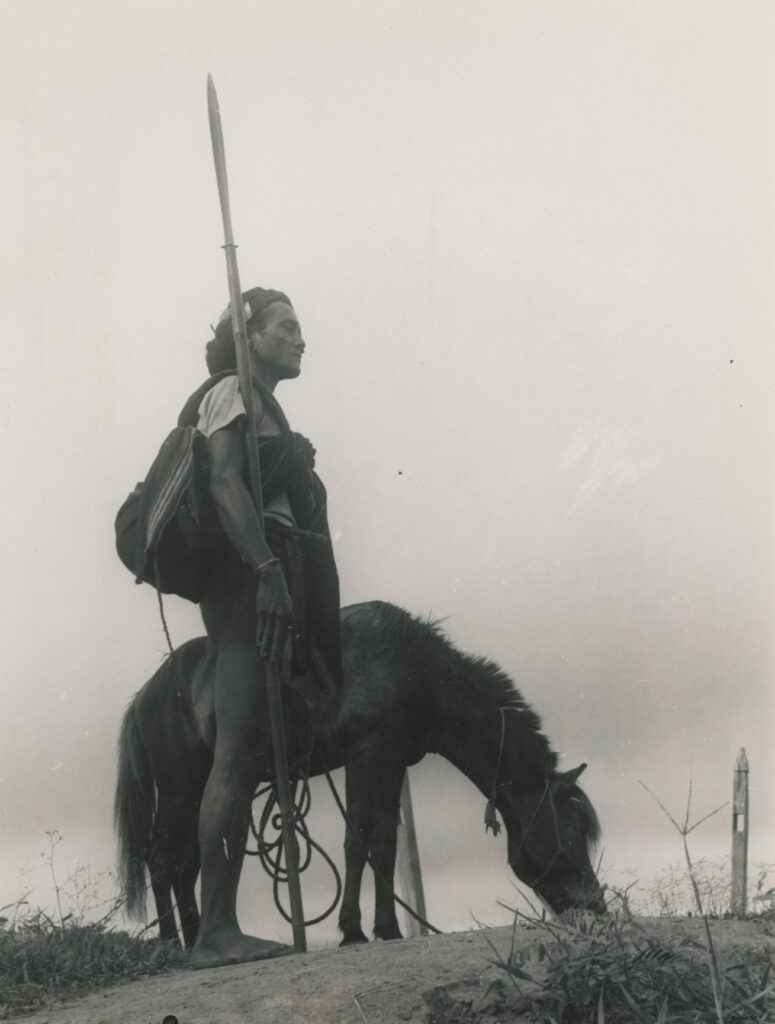

Autour du village s’étale la forêt, espace sauvage nécessaire à la vie, univers à la fois dangereux et attirant. Terrain des hommes quand le village est celui des femmes, la forêt abrite les chasseurs, les bûcherons et les guerriers. Très dense, elle est traversée par des pistes empruntées par les hommes pour se rendre de village en village, carquois et arbalète sur le dos. Dournes, dont le périmètre d’apostolat s’est étendu sur une centaine de kilomètres, s’est imprégné en parcourant ces pistes de la connaissance que les Montagnards ont de leur univers végétal. Il devient ethnologue en forêt et relève que tout Jörai peut nommer un millier de végétaux, signe de son interaction permanente avec la nature.

Ethnobotaniste

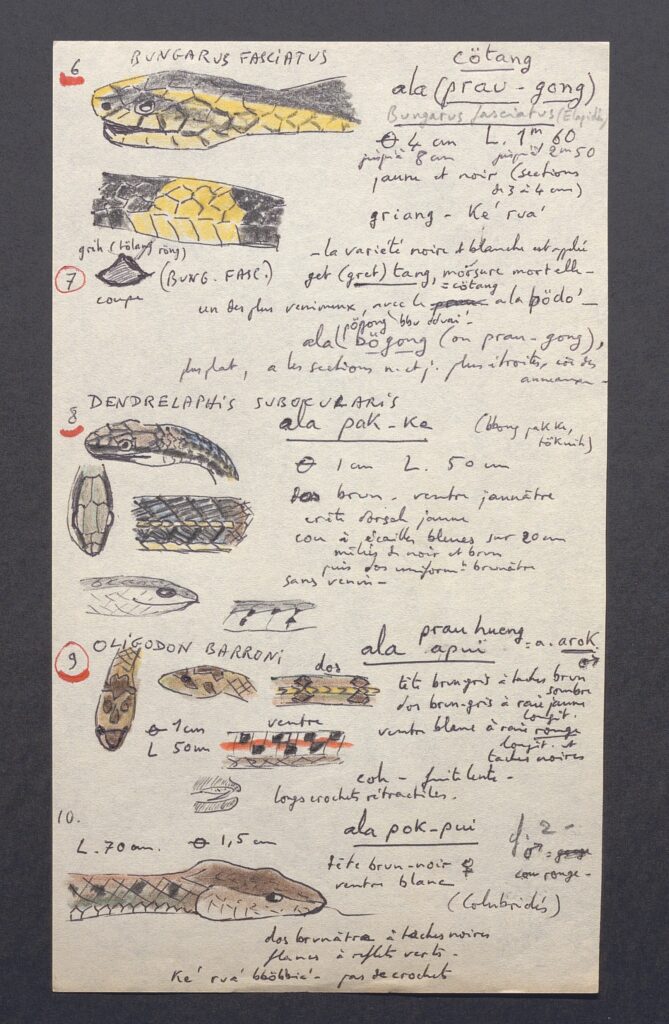

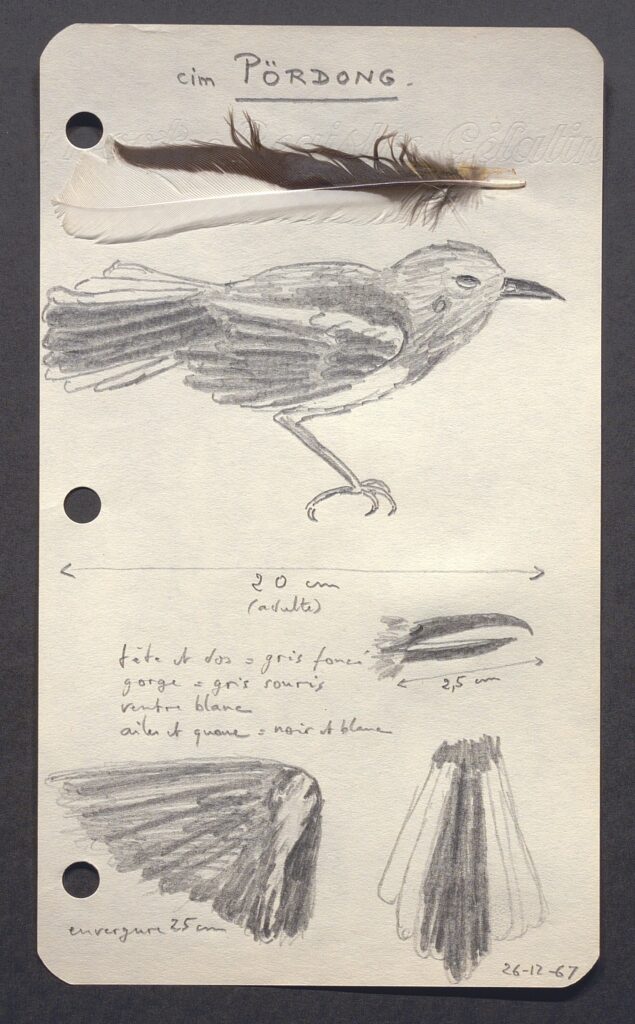

Dournes Dournes ethnographie les usages socio-culturels de la forêt et désigne rapidement par « ethno-écologie » le cœur de sa démarche scientifique, partie de la botanique pour décrire ensuite la relation des êtres à leur milieu, à travers leurs propres catégories mentales. Il observe que, dans l’univers joraï, chaque élément naturel est animé et entre en relation avec ce qui l’entoure sans opposition entre humain et non-humain. Les végétaux abritent en effet des yang, esprits sacrés, qui sont toujours maléfiques quand ils proviennent de la forêt. En forêt, tout porte donc la marque de l’imaginaire et de son ambiguïté : on ne sait pas très bien si une civette n’est qu’une civette…

Lors des rites de construction de la maison est prononcée cette formulaire invocatoire : Divinité des bois-bambous, fuyez en autre forêt, en terre lointaine, ne restez plus ici !

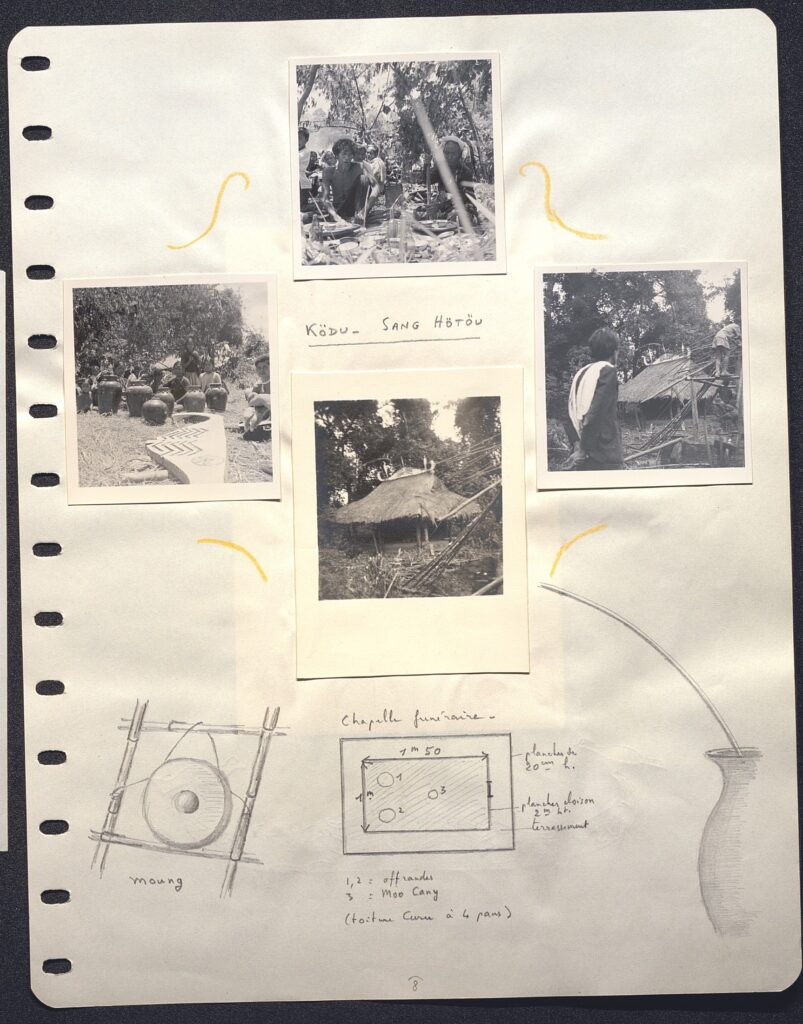

Les rites de construction

Témoin sur deux décennies de la destruction progressive des forêts des Hauts-Plateaux, sous les coups successifs des exploitations agricoles et des bombardements, Dournes tente à sa mesure de les préserver. Il crée une « réserve témoin » dans un des derniers îlots de forêt primitive, cultive dans son jardin les espèces qu’il souhaite sauvegarder. Souvent, il se désole des conséquences sans fin de la déforestation, diminution du gibier, appauvrissement des sols. Si la forêt devient désert, des pans entiers de l’esprit même du peuple disparaissent : c’est la fin du monde de son ailleurs, de ses rêves et de ses mythes. Ne tuez pas la forêt, dit-il, l’humanité en perdrait le témoignage vivant d’une société harmonieuse.

Bois-bambou, aspect végétal de l’univers jörai

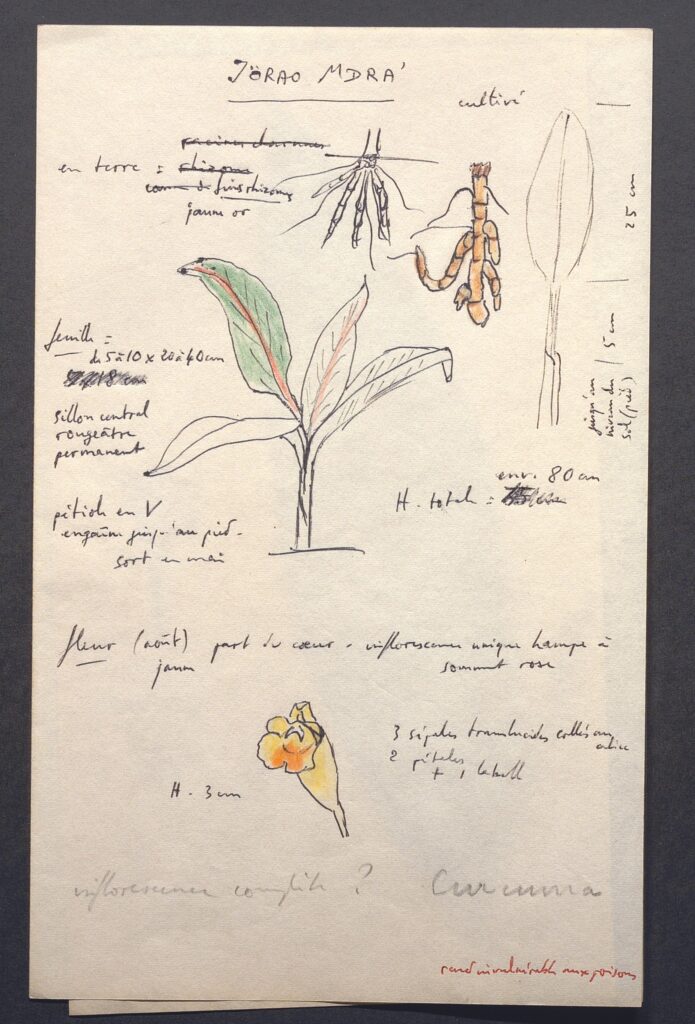

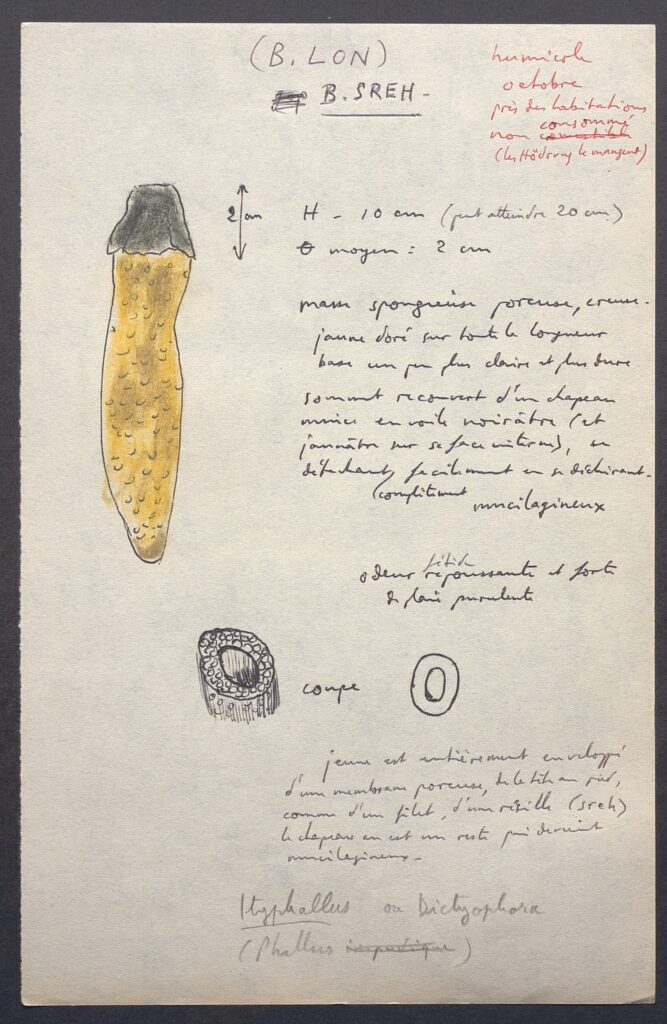

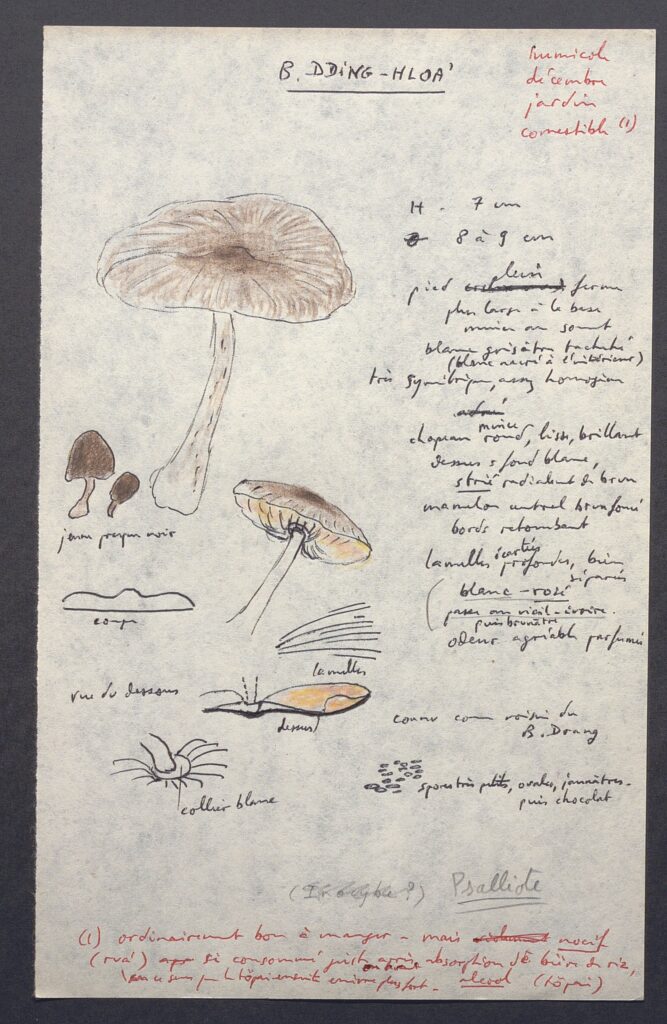

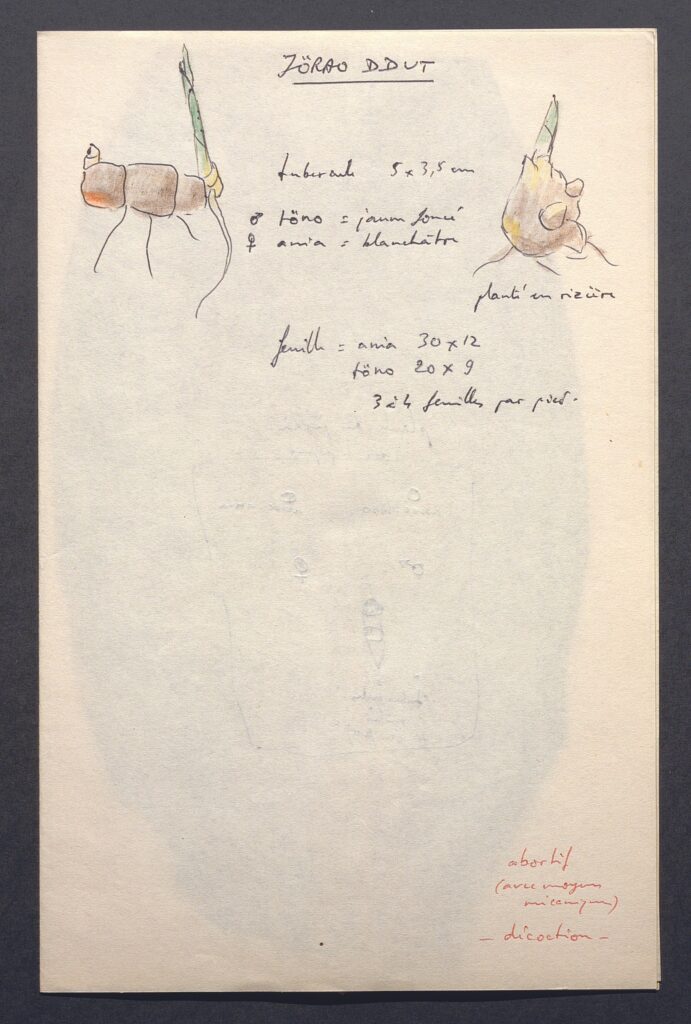

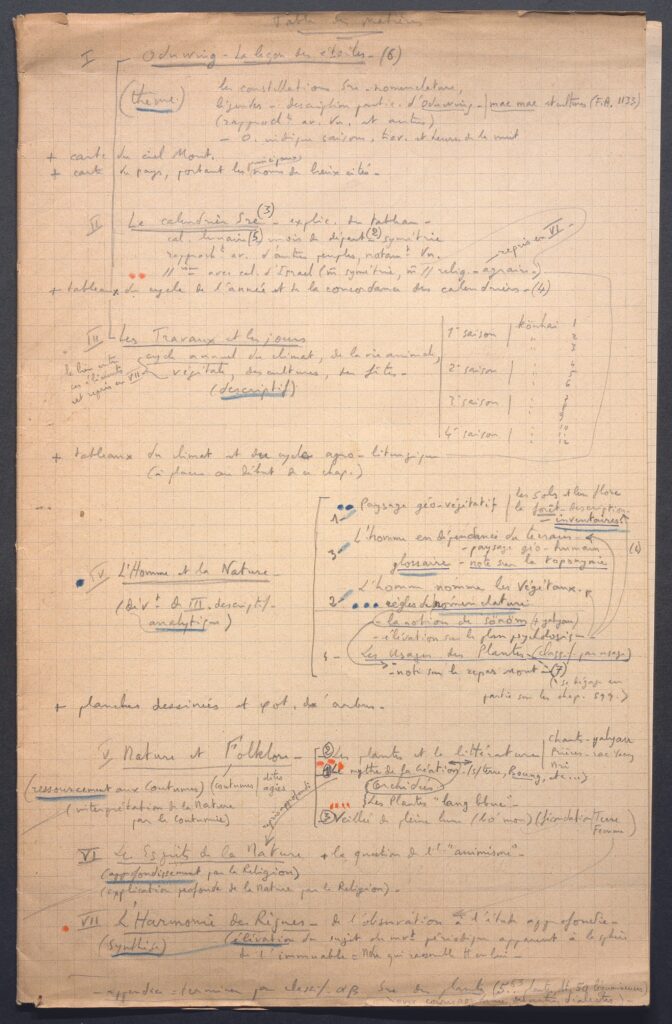

Bois-bambou, aspect végétal de l’univers jörai. C’est ainsi que Dournes intitule son premier travail universitaire, soutenu en 1968 à l’issue de 20 ans de collecte botanique et d’analyse de l’usage social et symbolique des végétaux. En effet, köyau-ale (ou « bois-bambou ») est le mot-double par lequel le Jörai désigne les végétaux surtout en tant qu’ils entrent en rapport avec l’homme.

Bbon / ddlei

Connaître les plantes pour connaître l’homme

Durant ses premières années chez les Sré, comme beaucoup de ses confrères missionnaires, Dournes collecte plantes et insectes, monte des herbiers, devient correspondant du Muséum d’histoire naturelle pour y valoriser ses trouvailles. Sa force de travail et sa volonté de chercher toujours au plus profond le conduisent à s’attarder particulièrement sur l’ethnobotanique, la façon dont sont nommés et catégorisés les végétaux par les différentes ethnies : Bien que les plantes m’intéressent pour elles-mêmes, je les envisage principalement comme introduisant à la connaissance de l’homme.

Les guérisseuses, des femmes en forêt

Usage médical du végétal

Etudes du vivant

Une « civilisation du végétal »

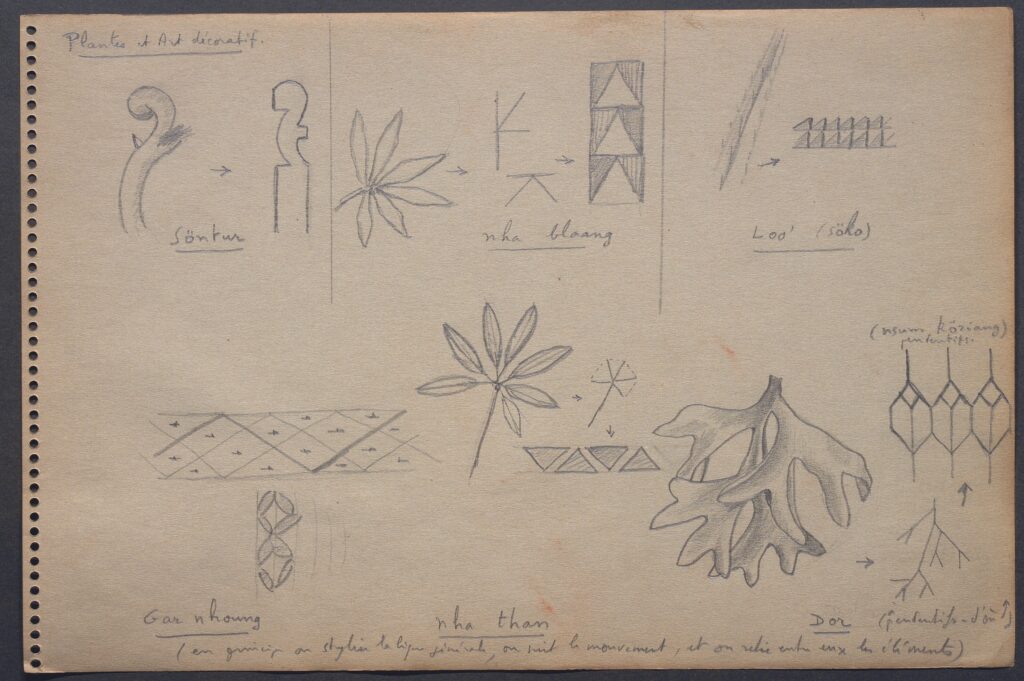

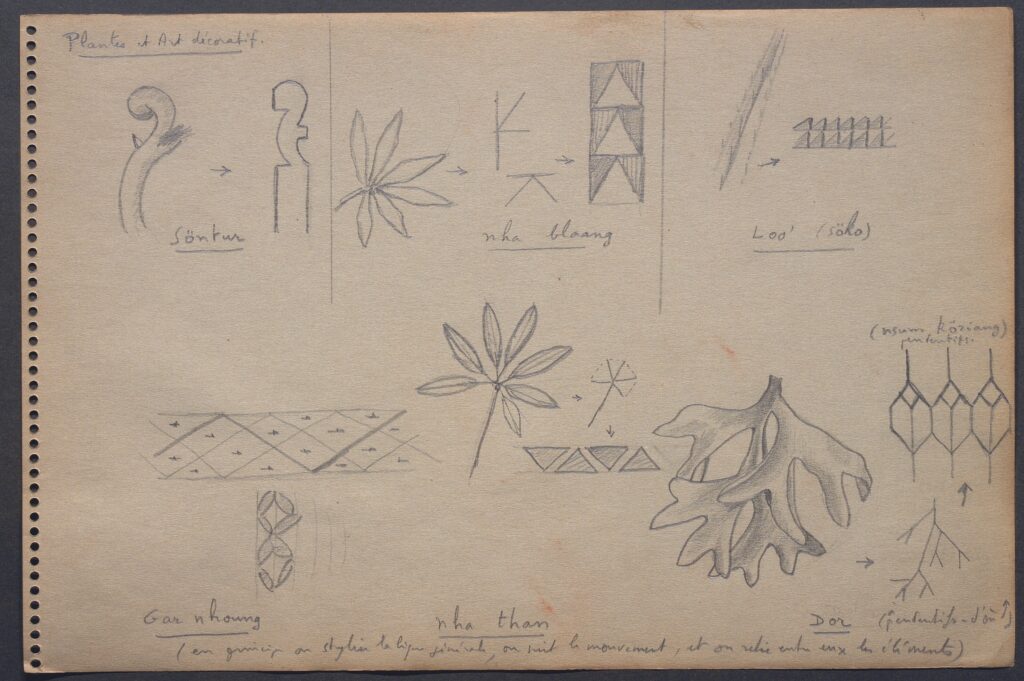

Dans son quotidien au cœur d’une « civilisation du végétal », il décrypte les modalités de la relation si particulière de l’homme au végétal. Au point de vue technique, il observe que les feuilles sont l’inspiration unique des motifs de vannerie et de tissage. Il décrit longuement les emplois gastronomiques, médicaux et même chamaniques des plantes, tout autant que leurs apparitions littéraires dans les mythes et les rituels : comme le banyan est la résidence d’esprits supérieurs et féconds, l’orchydée abrite elle-aussi des yang particulièrement bénéfiques.

Une « civilisation du végétal »

Guerre et chasse : deux arts sylvestres

Un art traditionnel

De 1939 à 1970, Dournes a trop connu la guerre. S’il se penche sur ce thème, c’est donc en tant qu’art traditionnel et non pour une histoire des conflits. Les guerres entre villages et entre ethnies peuplent la mémoire mythifiée des Jörai, vaillants combattants, maîtres des mouvements de boucliers savamment codifiés. Au moment où Dournes les côtoie, ils ont cessé ces rivalités pugnaces pour devenir hélas les victimes de conflits qui les dépassent.

Ce que Dournes a sous les yeux, ce sont plutôt les usages des chasseurs. Pour prendre le gros gibier (éléphants, cerfs, sangliers, félins), ceux-ci emploient le même type d’équipements, carquois de vannerie, flèches de bambou, arbalètes subtilement assemblées. Les Jörai en forêt font preuve eux aussi de cette écologie, signe de l’équilibre du tout : quand ils abattent un arbre, ils lui demandent pardon, quand ils tuent un fauve, ils font un sacrifice de réparation.

L’imaginaire masculin en forêt

Épopée d’une jeune fille perdue en forêt

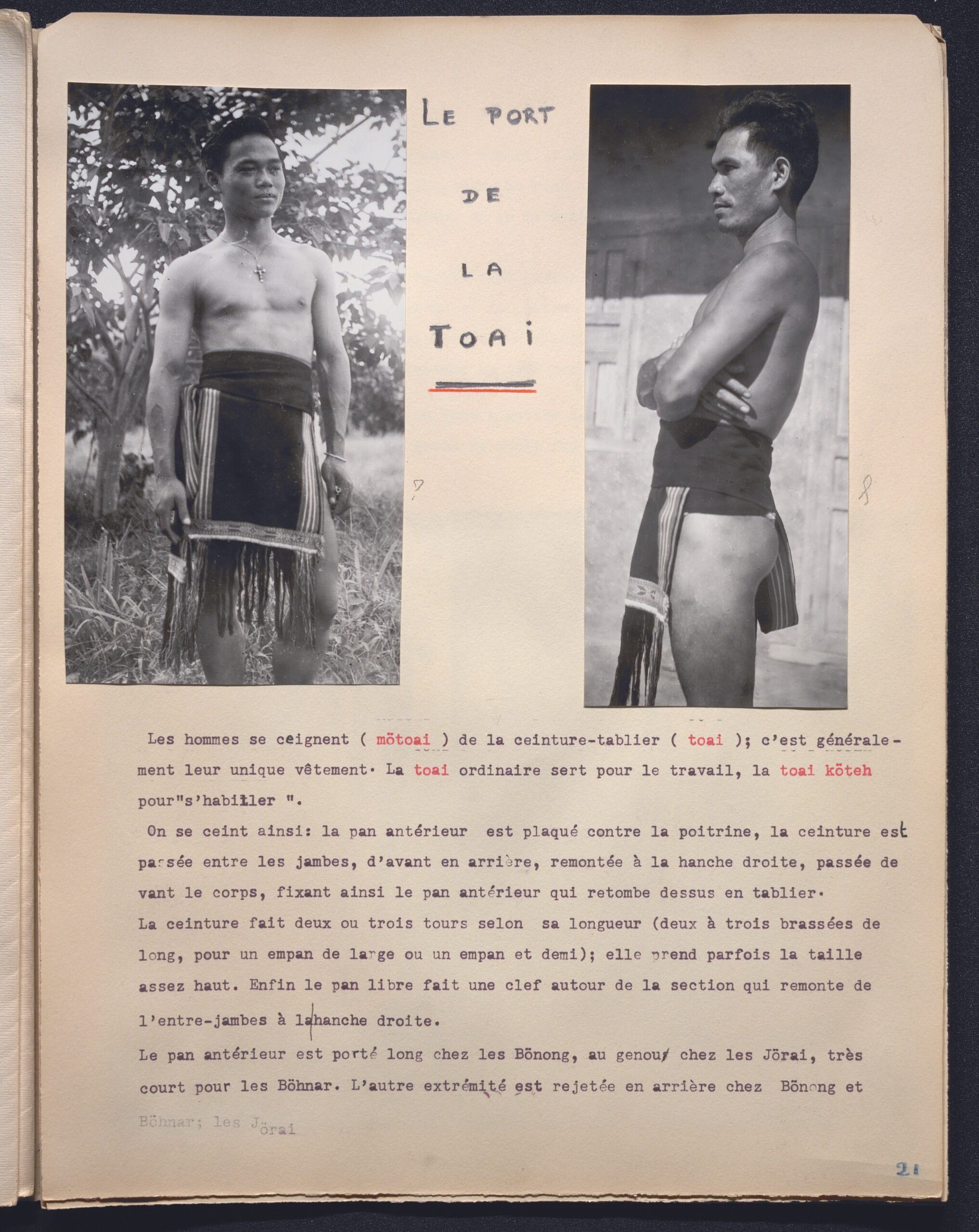

La « toai » ou ceinture en T

Vêtu d’une simple ceinture en forme de T, l’homme affronte nu la nature, sans parure qui l’isolerait de son environnement. Sa ceinture de coton finement tissé, rebrodée sur les bords et élégamment drappée, est d’aileurs une parure suffisante à l’élégance du Jörai. C’est cette ceinture en T que Dournes portera, à la fin de sa vie, en France.

« L’homme est la parole »

Entre la forêt et le village, le cimetière Pösat

J’avais la passion des cimetières, pour les trésors de sculpture qu’ils contiennent.

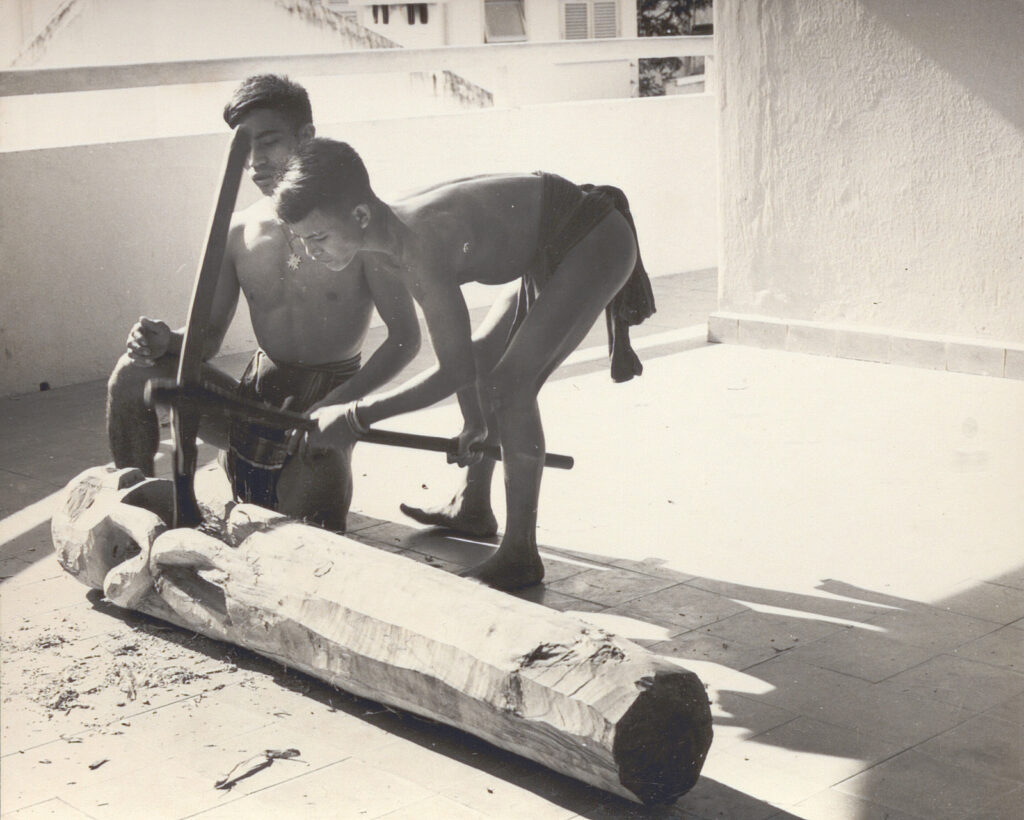

Le cimetière, un espace intermédiaire

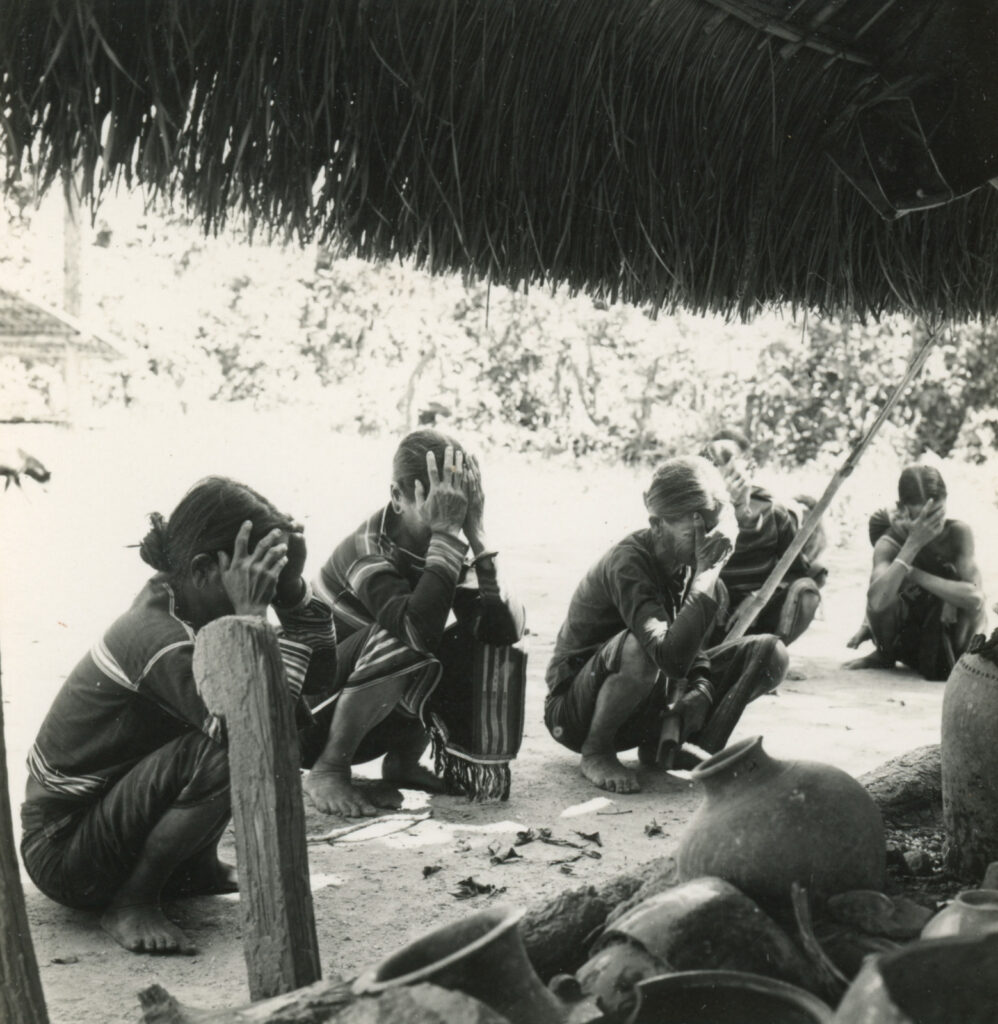

L’orée de la forêt : voilà l’espace entre dlei et bbon où est positionné l’espace funéraire jörai. Le cimetière est un véritable complexe architectural, comprenant les tombeaux (pösat) et les buvettes où se réunissent les vivants. La clôture palissée est surmontée de statues abruptement taillées dans le bois pour figurer ceux qui accompagnent le défunt, pleureurs ou autres figures humaines.

L’épopée des deux amants

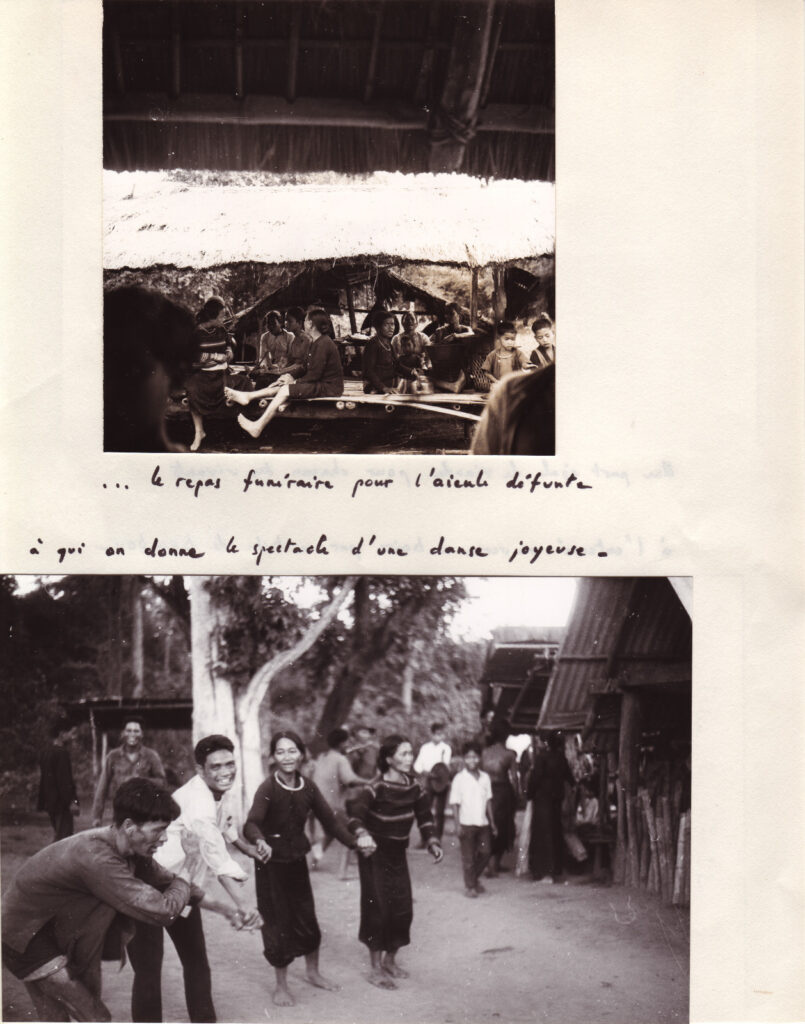

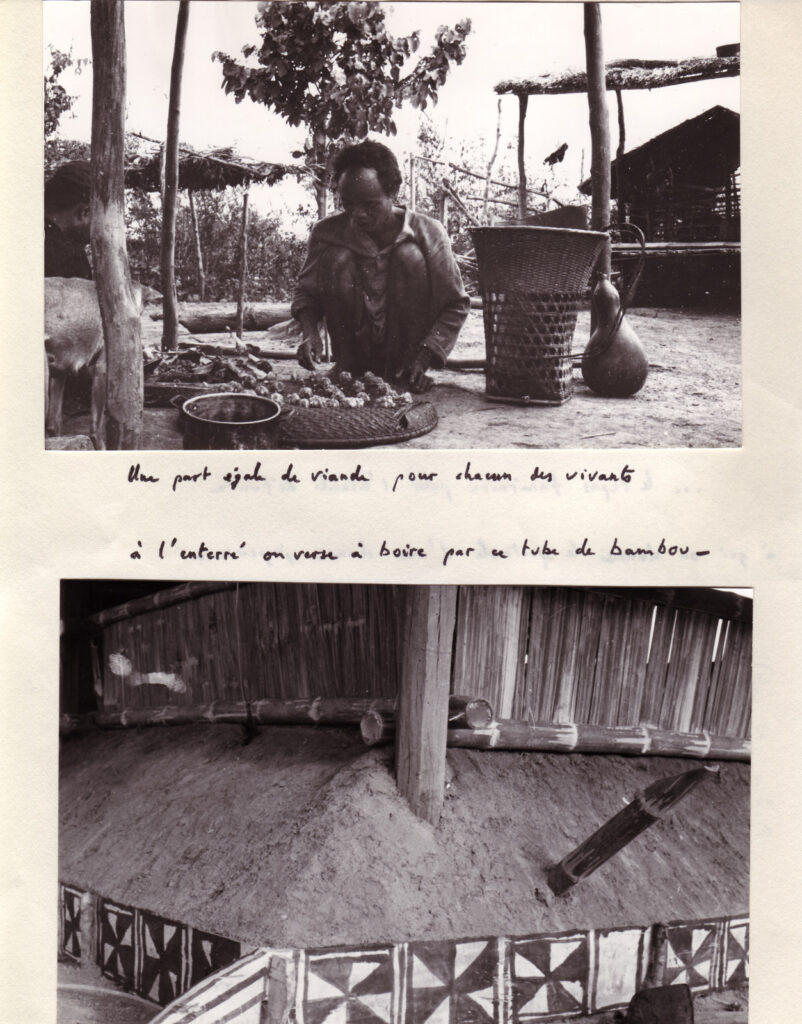

Le cimetière est le cadre des fêtes sur les tombes, longuement documentées par Dournes en photos, textes et bandes sonores : Débauches de décorations, sculptées et peintes. Au cimetière, trois nuits de suite, on boit, on danse. C’est le plus grand spectacle que les Jörai se donnent. L’homme y offre la bière, joue des gongs, tandis que la femme prélève sur la viande la part à offrir au défunt.

Au cimetière, trois nuits de suite, on boit, on danse. C’est le plus grand spectacle que les Jörai se donnent.

Le défunt, abandonné à la forêt

Au bout d’un certain nombre d’années, on considère que le défunt n’est plus localisé dans son tombeau mais définitivement parti pour l’au-delà. Le pösat est alors abandonné à la forêt, pour que le domaine des défunts n’interfère plus avec celui des vivants. Au détour d’une piste, sous un couvert de lianes, Dournes a souvent surpris ces statues funéraires abandonnées, dont la patine est porteuse de singulières émotions.

L’homme dans l’au-delà

Les matériaux, pris à la forêt pour bâtir la maison, sont du végétal et ont du yang (comme toutes choses en ce monde), c’est-à-dire un aspect sacré, plutôt maléfique dans le cas présent. Comme ils vont faire partie maintenant du cadre humain (bbon et non plus dlei), il faut les débarasser de leur sacré-forêt pour les revêtir (car ils ne sauraient rester tout nus) d’un sacré-village, yang domestiques, yang de famille – ceux-ci, du moins, on croit les connaître, tandis que les yang de la forêt… ils ont du « charme » et peuvent rendre fous. L’homme ne ferait rien sans la forêt, mais il ne faut pas qu’il se laisse faire par elle.