Ce document est consultable à la bibliothèque asiatique suivant la cote « B 1747 »

Prologue

Conversation à l’orée de la forêt des mythes

On va donc parler de mythe…

ou parler mythe ! c’est comme une langue.

… et quand on parle des mythes d’un peuple on a tendance à imaginer que ce peuple est hors de l’histoire en train de se faire, qu’il n’a plus voix au chapitre. Aurait-il quelque chose à nous dire ? On pourrait être tenté de dire que les peuples « oraux » sont des peuples sans voix — du moins sur ce plan. Et pourtant, le succès de la révolution vietnamienne au sud s’explique partiellement par la forêt et ses habitants, maquis hospitalier. Alors là nous sommes en pleine histoire moderne, et les peuples à mythes ont quelque chose d’imprévu à nous en dire.

C’est donc un peuple des forêts?

Les Vietnamiens les appelaient moi, ce qui veut dire « sauvage », avec une note encore plus péjorative. Les Français ont repris le terme, francisé en « moï » ou traduit en « sauvage ». Les Cham l’avaient fait avant, quand ils nommaient une population proche d’eux : orang-glai (ou rglai), c’est-à-dire « gens de la forêt », c’est l’orang-utang malais. Mais pour eux, les intéressés, les « gens de la forêt » sont les étrangers ou les fous ; pour la propagande de Saigon, c’étaient les maquisards. Phénomène classique de report d’identité, pour éloigner l’autre.

Et ces » contes oraux » viennent de tous les peuples de la forêt indochinoise?

Le titre limite la portée du sous-titre. Akhan signifie « raconter », « réciter », dans la langue d’une des nombreuses ethnies de la péninsule indochinoise, et c’est de là que viennent ces contes.

De la forêt?

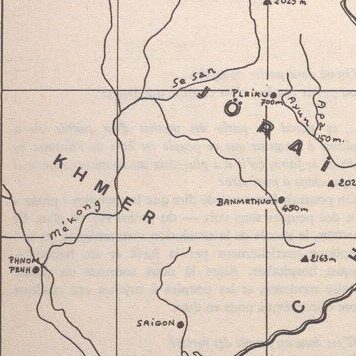

Oui, si on veut, et en plus d’un sens. D’abord « forêt » isole une région, ainsi distinguée de la plaine vietnamienne et des deltas du nord et du sud; on voit qu’il s’agit de l’arrière-pays. Ensuite il est bien certain que les populations de l’intérieur ont avec la forêt des relations étroites : non seulement les espèces végétales, infiniment variées, sont toutes connues par leur nom (ce qui pose de gros problèmes au traducteur), mais plus profondément il s’est établi comme un échange entre l’homme et la forêt, l’homme n’est qu’un vivant parmi d’autres, et toute sa littérature en est marquée, féerique comme la mythologie recréée par Tolkien dans sa passion pour les arbres. Enfin le « parler forêt », dans la langue des Jrai, s’oppose au « parler direct », ou ordinaire, pour désigner des figures de style telles que la métaphore, toujours préférée à une formule directe et univoque.

La suite du texte est consultable au format PDF.