La mythologie jörai, une « transposition dans l’ailleurs »

La place du rêve

UNE TRAVERSÉE DE L’IMAGINAIRE RELIGIEUX JÖRAI

Le jeune père Dournes attribue rapidement le relatif échec de son apostolat à sa méconnaisance de la religiosité des Jörai. Il faut essayer d’épouser leur pensée, au point presque de trouver que leur religion à eux, ce n’est pas si mal ! écrit-il, provocateur, à ses confrères, pour justifier sa volonté de pénétrer l’âme religieuse des Jörai. La tâche aurait été impossible à un ethnologue de passage : une population a tendance à cacher son âme. Doté de temps et d’aisance linguistique, Dournes peut pénétrer l’intime, comprendre et catégoriser les usages religieux jörai.

« J’ai appris autant sur leur religion en regardant comment on plantait le riz ou comment on teignait en indigo les écheveaux de coton. Parce que tout cela aussi est lié à des rites religieux.«

De là l’observation que l’imaginaire religieux jörai repose, comme son écologie, sur un système de relations entre les éléments de l’univers. L’expression religieuse est ainsi la recherche d’un ordre, d’un équilibre permanent entre ces éléments. Ces relations sacrées sont personnifiées dans les yang, présents partout dans le cosmos et les éléments matériels. Que les yang bénéfiques restent propices et que les maléfiques rompent leur lien néfaste avec les humains, voilà l’objet des rituels et sacrifices.

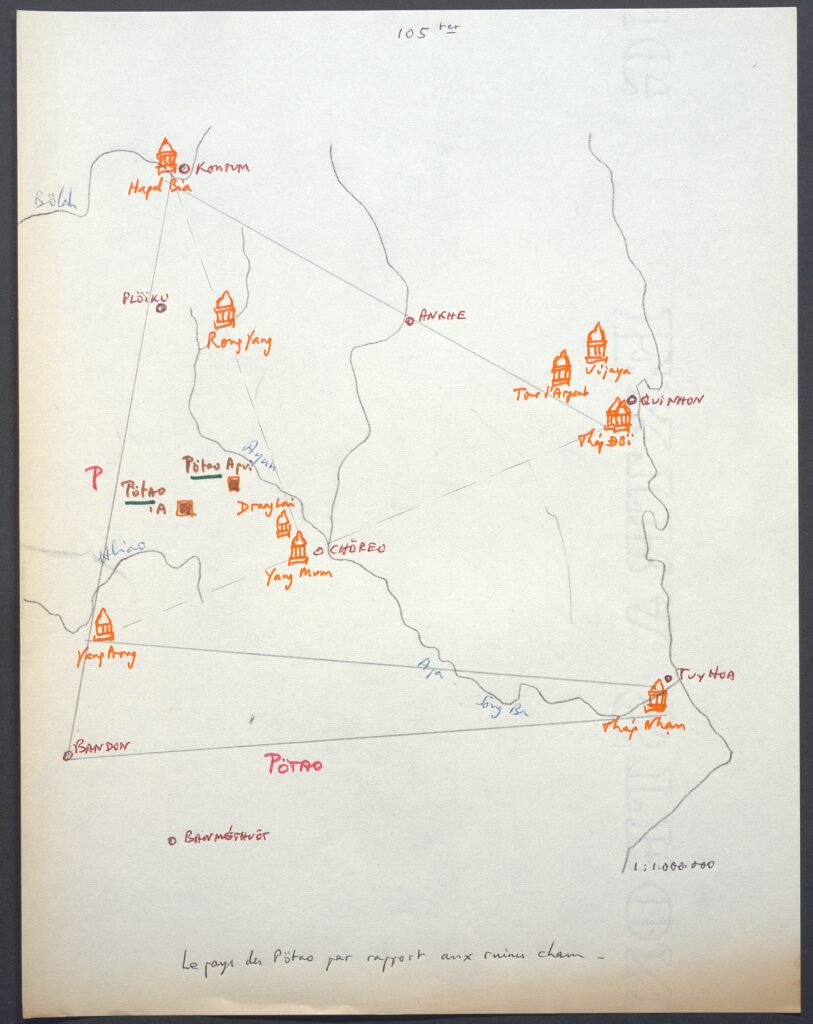

Les garants de cet ordre cosmique sont les Pötao, désignés sous les noms de Maître Feu, Maître Eau et Maître Air, héritiers politiques des anciens rois jörai. Pendant quinze ans, Dournes est parvenu à côtoyer ces figures mystérieuses entre temporel et spirituel, à enregistrer leurs rituels, sans savoir qu’il leur consacrerait plus tard sa thèse d’Etat. Ce que Dournes fut le premier à saisir, ce sont les fonctions religieuses des Pötao, gardiens d’objets sacrés qui leur confèrent un pouvoir sur les éléments.

Rituels

Bénéfices et maléfices

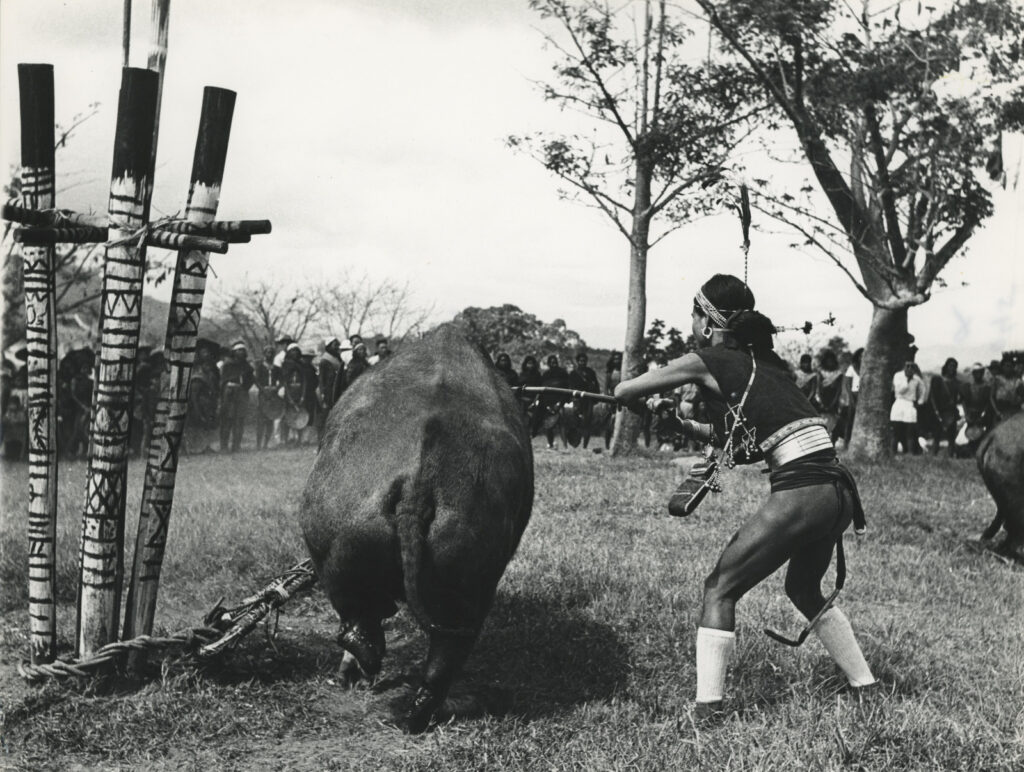

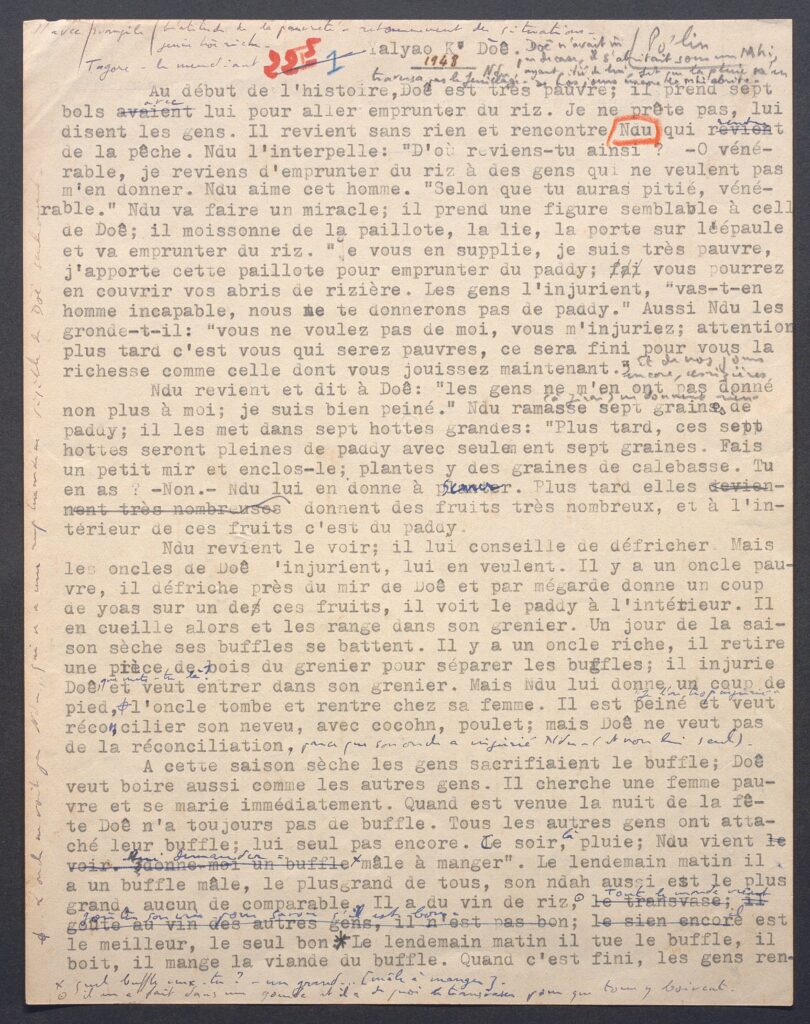

Bénéfices et maléfices, voilà les forces qui viennent justifier dans le quotidien jörai les talismans, la lecture des augures, et surtout la répétition inlassable des rites et sacrifices. Dournes relève qu’une même famille en une même semaine peut sacrifier chaque jour un nouvel animal, si le chamane l’a commandé. Le sacrifice met en scène l’offrande sanglante d’un animal domestique, poule, cochon ou buffle, victime précieuse, élevée au village pour les sacrifices les plus spectaculaires.

Si le sacrifice est occasionnel, le rite, lui, habite toute action, qu’il soit agraire, domestique, guerrier ou funéraire. Il recouvre à la fois des formules, paroles invocatoires mémorisées par les femmes et prononcées par les hommes, et une gestuelle. Le son du tambour, des gongs et autres instruments rythme les activités liturgiques, avec l’arrière-pensée qu’il aura peut-être une efficacité magique lui aussi.

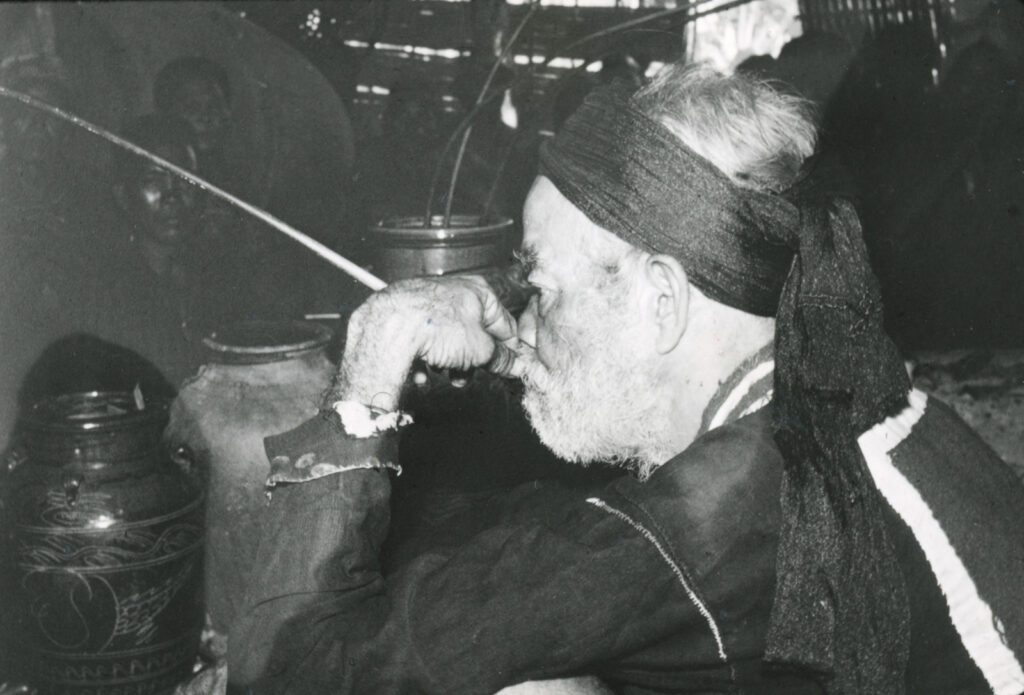

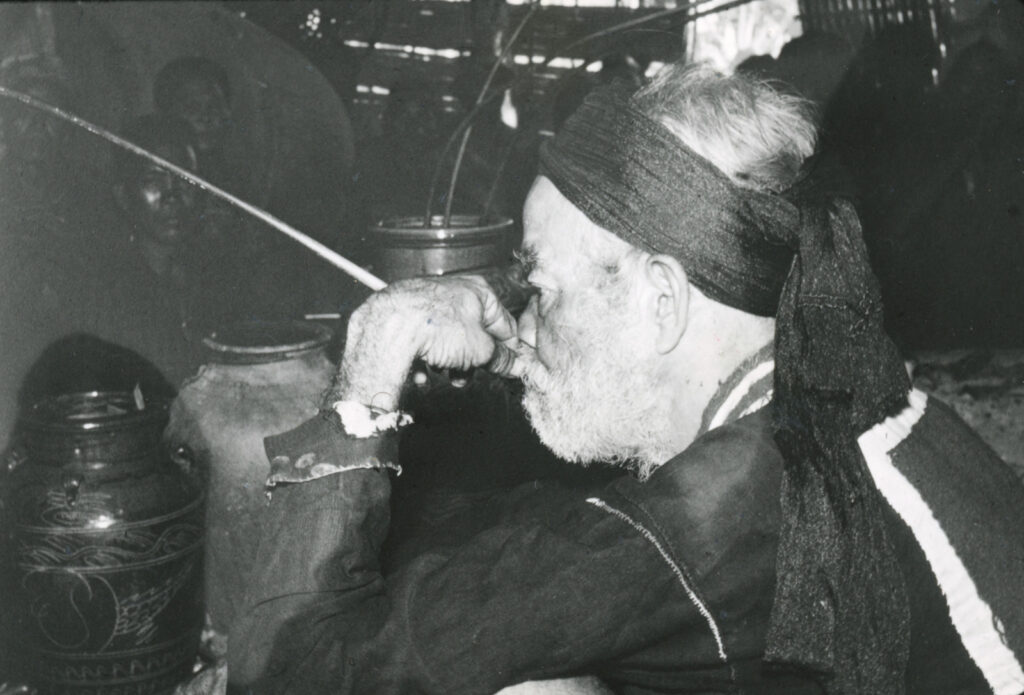

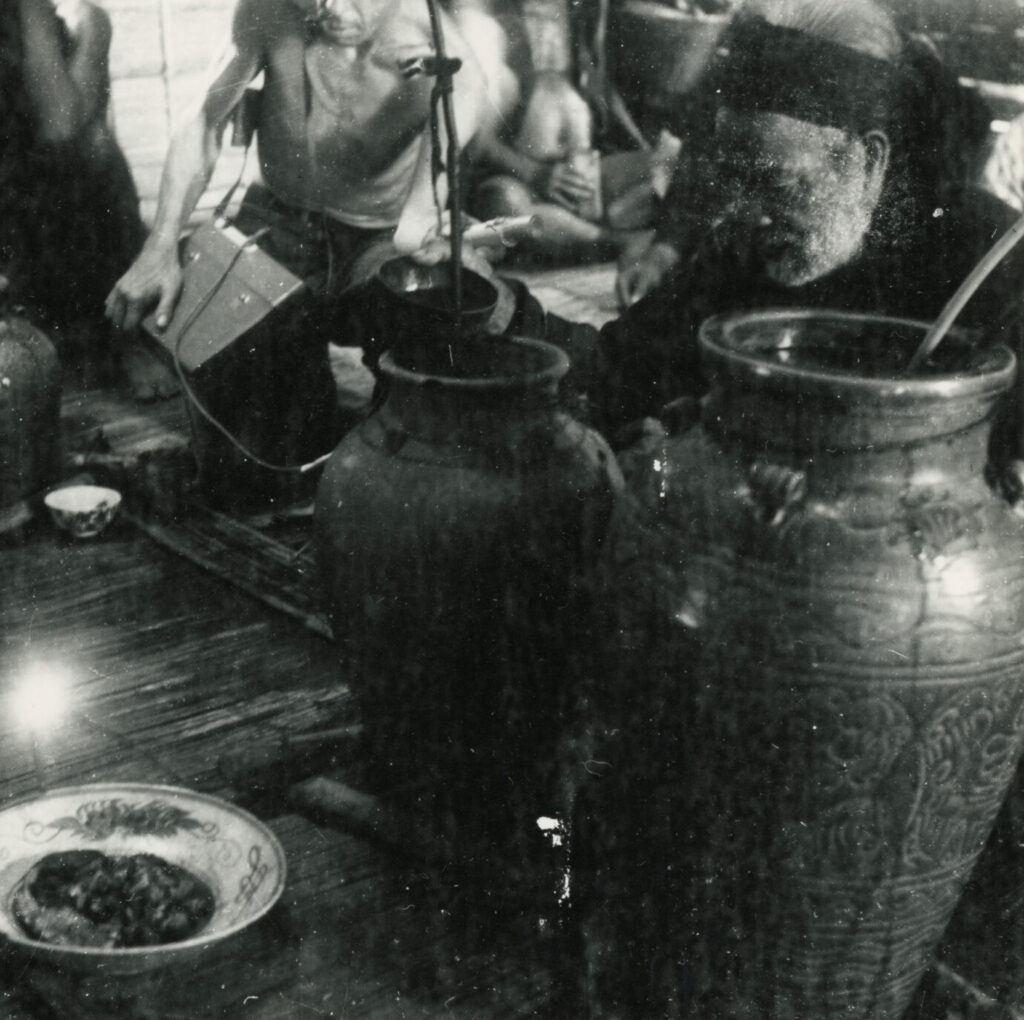

Bière de riz

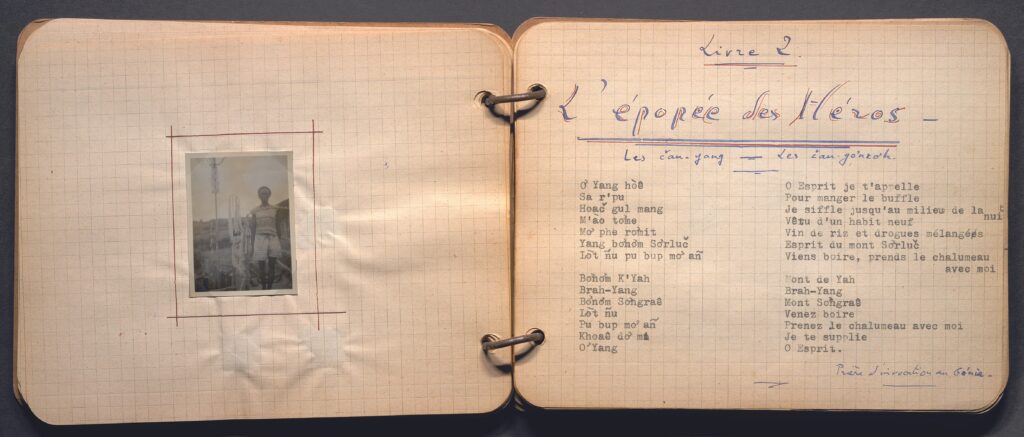

Autre matière à sacrifice offerte en libation : la bière de riz, agrémentée de végétaux stupéfiants. Les yangs sont invités à joindre le cercle des buveurs autour de la jarre, à consommer l’apaisant liquide par le chalumeau de bambou qui leur est réservé, au son des mélopées rituelles.

Mythologie, musique : fixer l’oralité

Les deux arts vraiment pratiqués par les Jörai : Mythologie – Musique

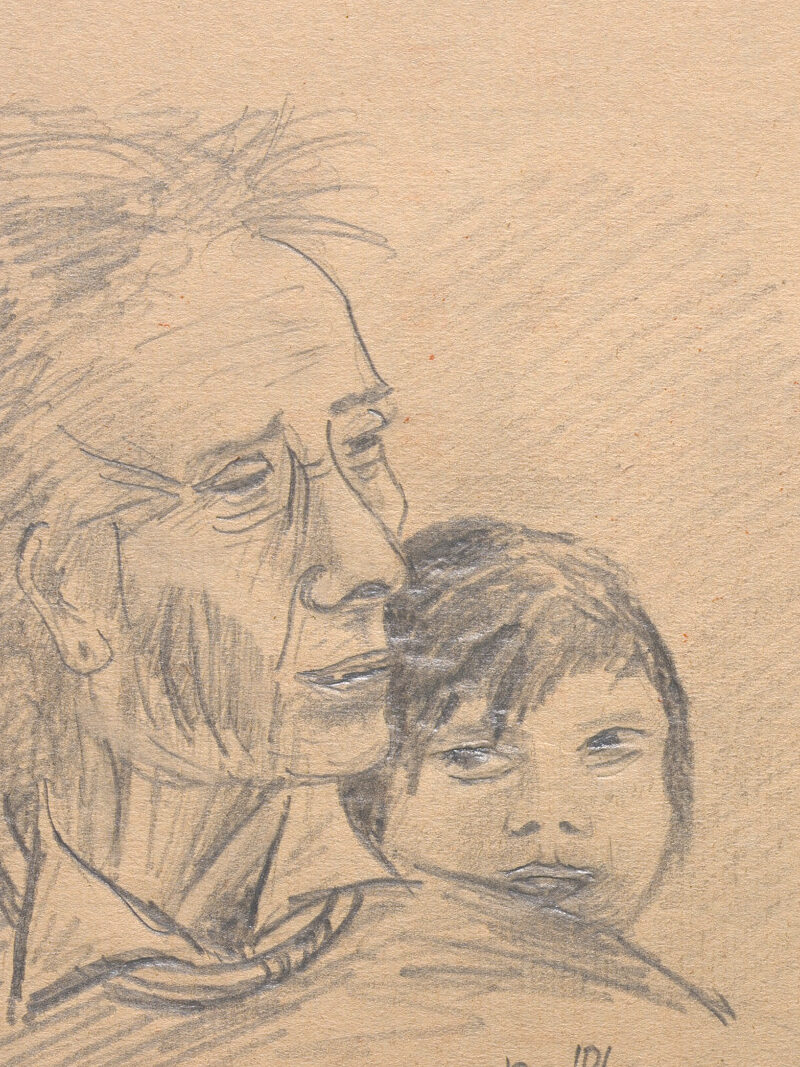

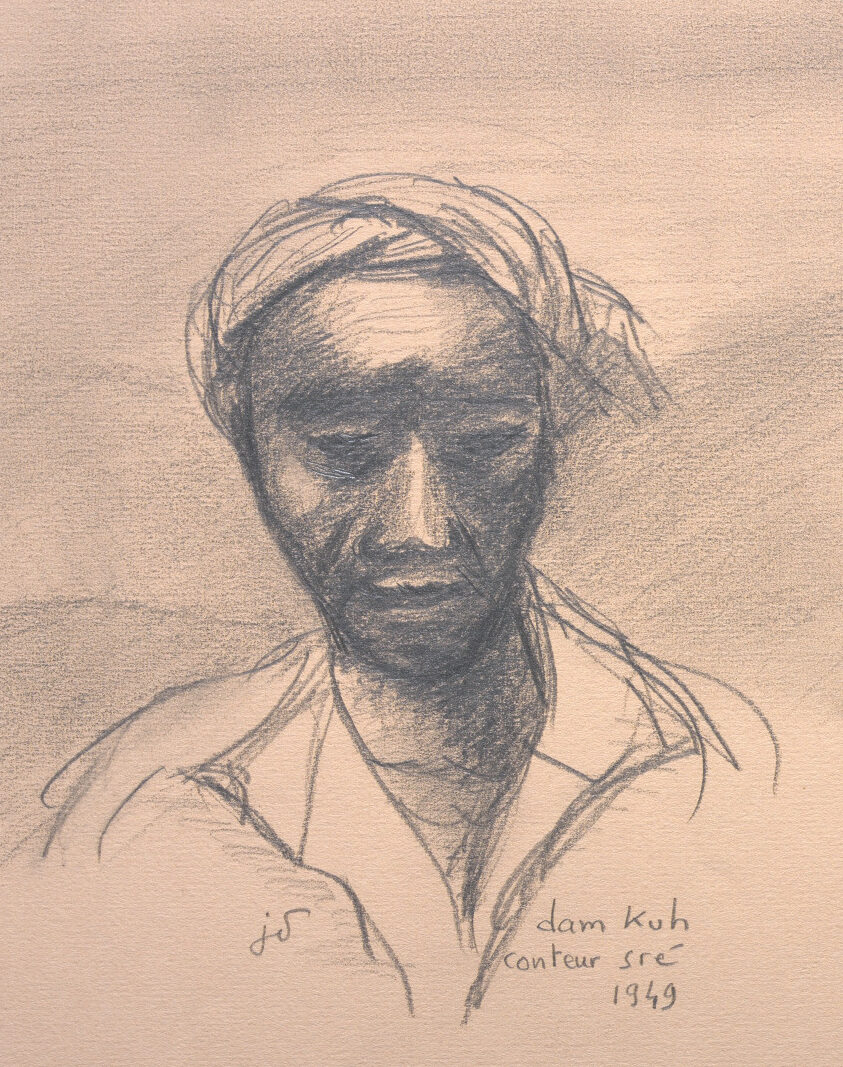

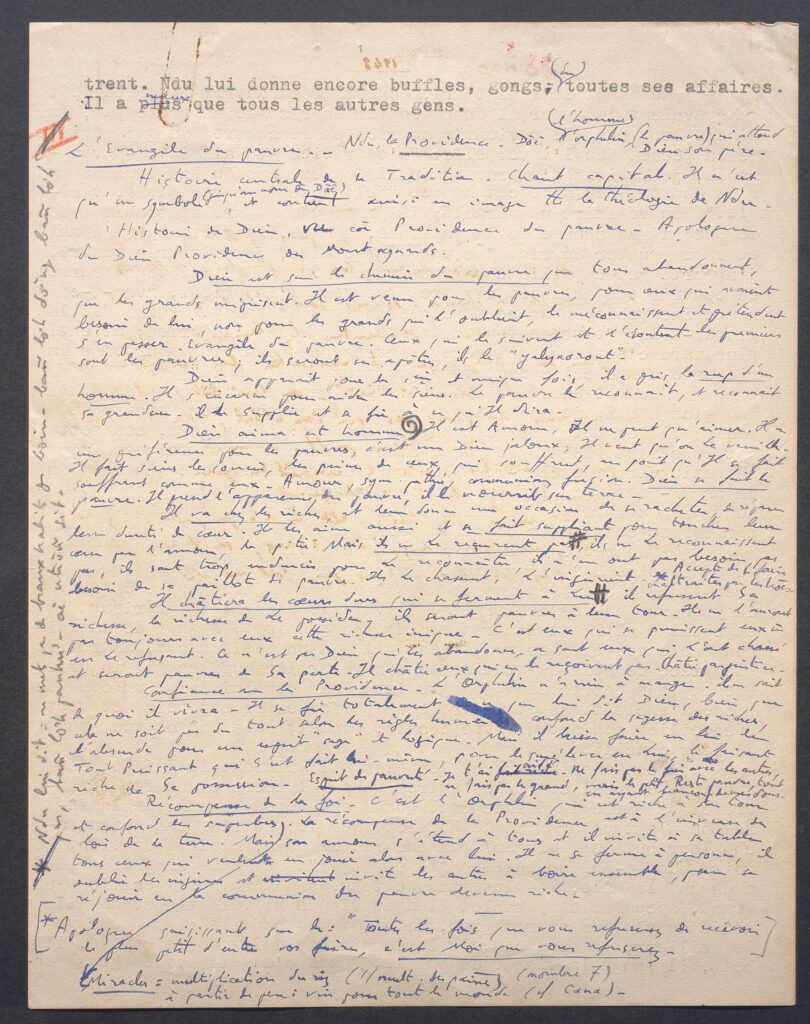

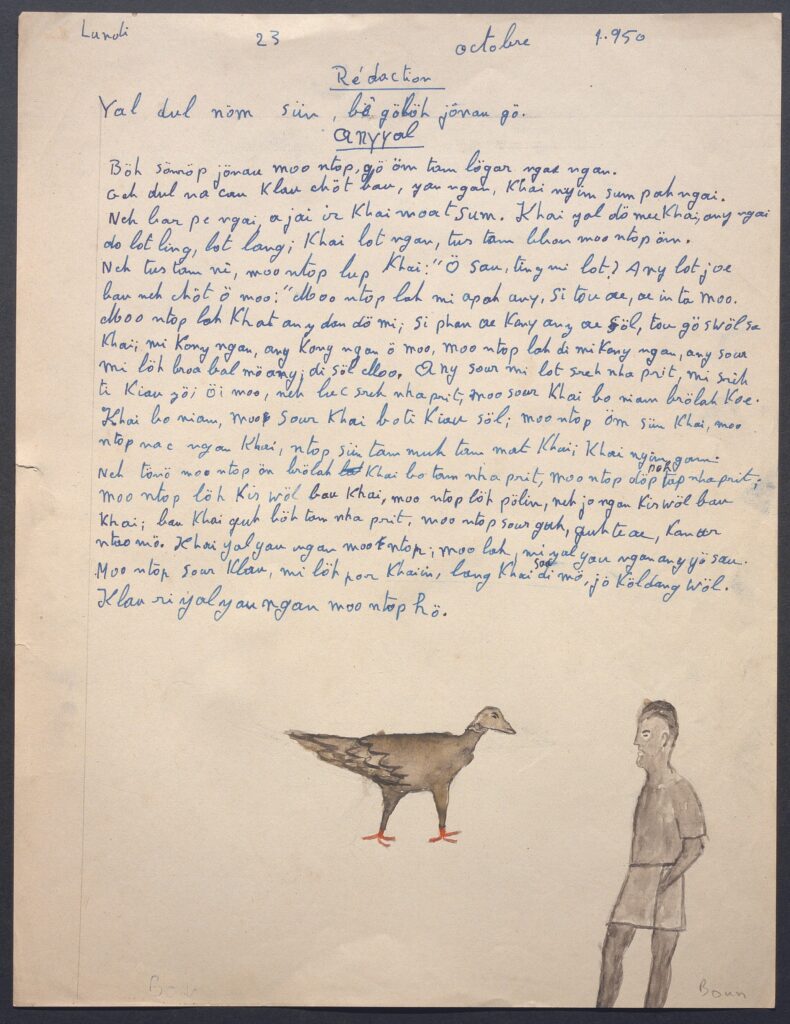

Le soir autour de la jarre ne résonnent pas seulement des rites ; des paroles voisines les prolongent. Dans les fumées de tabac vert, le conteur déroule les mythes, akhan, épopées porteuses de l’univers légendaire d’un peuple. Dournes s’est avidement emparé de ces récits entendus lors des veillées, comme d’indispensables clés de compréhension ethnologique. Pour obtenir le spontané plutôt que le provoqué, faire accepter l’usage d’un enregistreur, il lui faut gagner l’amitié des meilleurs conteurs. Pour transcrire et traduire, il sollicite les villageois les plus cultivés, si bien que l’ethnographié devient ethnographe. Une fois Dournes de retour en France, certains Jörai continueront d’ailleurs à lui envoyer des mythes transcrits par leurs soins.

Chansons féminine

« Tant que la littérature orale est vivante, l’ethnie reste elle-même. On peut voir des gosses nus garder leurs buffles et tenir un transistor contre l’oreille, on peut voir des jeunes gens pétarader sur une moto japonaise, le soir on les retrouve à l’audition d’un mythe. »

« Aider les Hommes à savoir qui ils sont »

Pour étudier l’ensemble du patrimoine oral, Dournes adjoint aux mythes les formules rituelles, les dits de justices prononcés pour régler des différends, les lamentations funèbres et les cours d’amour, les proverbes qui émaillent la conversation courante, les chants et les jeux. En effet, ces récitations, transmises de bouche à oreille, de génération en génération, avec un système mnémotechnique, constituent la base de la culture jörai.

Recueillir la littérature orale

Le mythe comme transformation du réel

Finalement riche d’un corpus de 250 mythes sré et joraï et d’un millier de pages de « dits », Dournes se fait théoricien de la littérature orale. Enrichir, publier et analyser ce trésor occupera d’ailleurs les vingt dernières années de sa vie. Au-delà des mots, il se passionne pour le langage des gestes et des expressions, sommet de la communication humaine propre aux mondes de l’oralité. A travers ce terrain de recherche qui lui fut le plus cher, Dournes cherchait en effet dans la singularité d’une culture l’épanouissement de l’homme : Je n’enregistre pas pour collectionner mais pour aider les hommes à savoir qui ils sont.

« Des collections d’objets, des photographies, des enregistrements, fruits d’un patient travail sur le terrain, situés dans un ensemble culturel vivant, peuvent éveiller le sens de la relativité, nous éviter les critères ethnocentriques de ceux qui portent des jugements de valeur, nous avertir des dangers de l’uniformisation et de tous les totalitarismes destructeurs d’originalité. »