Ce document est consultable aux archives de l’IRFA suivant la cote « 3740/190(3) »

Les Jörai, ethnie protoindochinoise d’environ 200.000 âmes, entre la province vietnamienne de Phu-Yên et la province cambodgienne de Ratanakiri, sont matrilinéaires, matronymiques, matrilocaux ; ils ne connaissent pas de chefferie traditionnelle au niveau du village et encore moins de la tribu – laquelle tient son unité de la langue (austronésienne), des coutumes, des sept noms de clans (transmis par les femmes). La maisonnée est la seule unité visible, quotidiennement réelle, à condition d’en situer en marge les enfants mâles, dont ce n’est le cadre que provisoire.

Cependant toute l’ethnie reconnaît des Maîtres, Pötao, qui sont trois et classés métaphoriquement en Feu, Eau, Air. La littérature écrite des peuples étrangers nous révèle que ces Pötao (deux au moins) étaient considérés comme Rois, Chefs d’Etat, par les Nations voisines, qui avaient avec eux des relations diplomatiques – empire khmer à l’Ouest, viêt à l’Est. C’était en effet le jeu que, par leurs Pötao, les Jörai jouaient avec les Puissants de l’extérieur. Mais à l’usage interne de l’ethnie, comme l’exprime sa littérature orale, les Pötao représentent un système de relations, au sein de l’univers jörai, entre humains et puissances cosmiques, comme garants de l’ordre de la nature. Non pas prêtres, encore moins chamanes, plutôt modérateurs du déroulement normal de l’existence saine et des saisons régulières, ils sont préposés par le peuple à veiller sur la permanence de cet ordre figurée par un sabre sacré confié à leur garde.

Trois types de mythes (4) révèlent comment le système est imaginé :

- dans les histoires de kötang (les hommes « durs », les Puissants) le héros, né avec sabre et bouclier, terreur du quartier dès son enfance, part en guerre contre un non moins puissant, parfois appelé pötao (maître, seigneur local), pour lui ravir sa femme, ses gens et ses biens; s’il n’est pas victorieux, c’est son fils ou son cadet qui prend la relève et finit par l’emporter ;

- dans le cycle de Rit, « Orphelin », le héros, type du petit peuple pauvre, est exploité par un tyrannique seigneur local, pötao, qui prétend s’approprier ce que Rit, marginal à tous points de vue, obtient, de façon merveilleuse, avec l’aide des habitants de la forêt, et notamment lui prendre H’Bia, la belle-fille rêvée, image non seulement de la femme mais de toute la culture jorai; vainqueur d’épreuves successives imposées par le pötao, Rit finit par renverser celui-ci, mais, à l’inverse des kötang, ce n’est pas pour prendre le pouvoir, il reste le petit pauvre, libre de toute contrainte ;

- dans les récits où la figure centrale est ddau, lame de sabre, c’est,selon les versions, soit Rit, soit un kötang qui découvre un fer prodigieux; rougi à la forge, il ne s’éteint qu’en absorbant un être humain; il commande aux états de la matière (Feu, Eau, Air) qu’il récapitule en lui; il excite la convoitise des nations qui se disputent pour le posséder, il reste aux Jörai, garant de leur paix quand il est couché et caché. Image du pouvoir qui ne doit pas s’exercer, il est conservé par les Pötao actuels, sous le couvert desquels le peuple vit en anarchie tempérée.

Le premier et le second types de mythes ne se neutralisent pas, mais opposent le guerrier de jadis au peuple de toujours ; dans le troisième le retournement de sens de ddau opère comme une solution. L’opposition ne se situe pas entre une structure et un comportement, mais elle apparaît entre deux aspects d’une structure profonde qui doit pouvoir rendre compte des deux. C’est tout le « double jeu » de la politique jörai, vue à l’envers ou à l’endroit (5).

Trois types de rituels résument les activités « officielles » des Pötao (paysans ordinaires quand ils n’exercent pas leur fonction), et, au-delà d’eux, la vie politique intérieure de 1* ethnie :

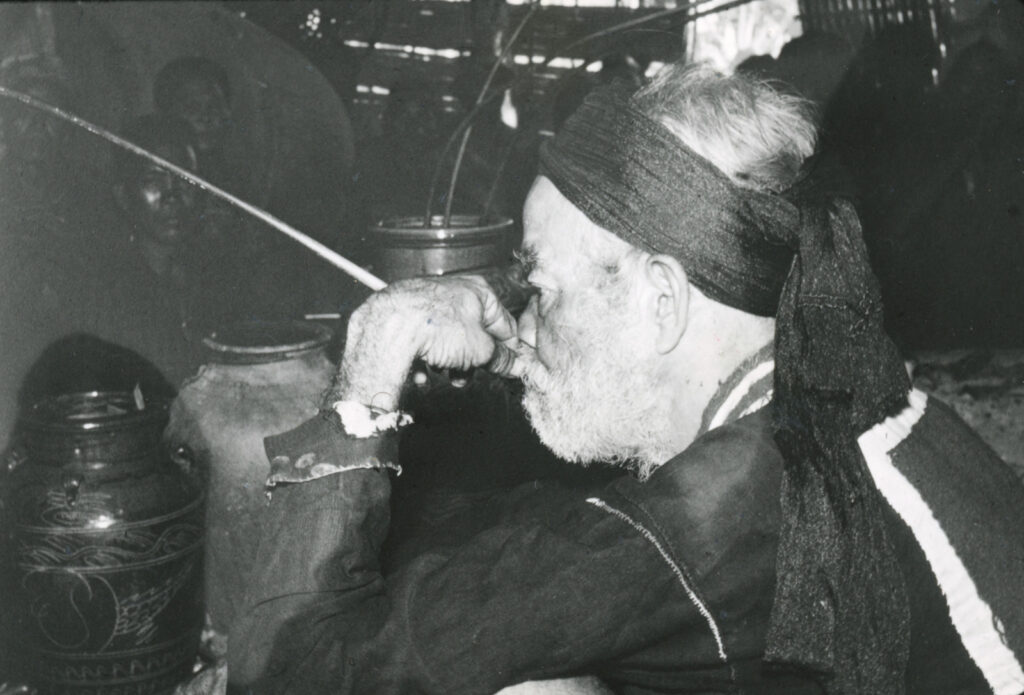

- les tournées annuelles, au début de la saison des pluies, que fait chaque Pötao sur son versant de la ligne de partage des eaux; entouré de ses assistants, microcosme de la société, le Pötao visite ses villages, s’arrêtant en les principaux où il préside à un rite sacrificiel et récite une longue invocation demandant pluie, fécondité et santé ;

- le sacrifice sur la montagne, offert exceptionnellement en cas de catastrophe (sécheresse anormale, par exemple), plus solennel mais interdit au vulgaire, célébré par le Pötao et sa suite, devant le sabre sacré et les autres objets du « trésor » habituellement cachés dans la montagne mais sortis pour cette occasion et vénérés alors selon un rite que la pensée jôrai associe aux festins sacrificiels sur les tombes ;

- les rites d’élection, confirmation et inhumation, ponctuant l’existence d’un Pötao, dont la périodicité est irrégulière comme ceux du second type, mais ne sont pas motivés par une anomalie et sont encore plus publics que ceux du premier type – ce qui est normal puisque toute l’ethnie, d’un seul coup, y est intéressée.

Trois fonctions sont représentées dans le système des Pötao :

- Pötao apui, Maître Feu, représente la maîtrise du Sacré (exercice masculin du pouvoir sur les éléments) ;

- Pötao angin, Maître Air, représente la fonction guerrière ;

- Pötao ia, Maître Eau, représente l’aspect féminin de la société (production des cultures vivrières et reproduction de l’ethnie).

Par ailleurs, il semble bien que la pensée jörai établisse une succession diachronique de ces fonctions :

- d’abord des kötang, chefs guerriers qui exercèrent historiquement un pouvoir tyrannique ;

- puis les Pötao, transformation des kötang en autorités pour la forme, n’exerçant qu’une représentation d’un pouvoir sacré ;

– enfin H’Bia, la femme et la jöraïté, qui est et demeure le véritable pouvoir, parce qu’elle seule possède; e’est la troisième fonction, économique (au sens étymologique), la plus réelle et la plus vitale, celle qui « fait marcher » la société et, bien que restant dans l’ombre pour les étrangers, prime sur les autres fonctions qu’elle relègue soit dans un passé mythique, soit dans un intemporel ritualisé.

Ce primat donné à l’économique féminin fait que la société se passe effectivement de toute chefferie et n’est peut-être pas indépendant du fait que le groupe jorai se maintient mieux que d’autres dans un contexte dominé par la puissance du peuple majoritaire et marqué par la guerre.

Certains estiment que l’ethnologie, même si elle n’est pas « appliquée », serait condamnée (aurait-on voulu récupérer ce malade ?) avec la colonisation dont elle serait séquelle; parler d’ethnies, cela ferait raciste et anachronique quand les peuples ne songent qu’à vivre et donc évoluer. Mais ce serait confondre race et culture et supposer que l’évolution est un processus récent. Pourquoi des peuples luttenaient-ils, si ce n’était pour défendre leur originalité, qui est culturelle ? Le politique n’en est qu’un aspect et l’autodétermination une condition. L’étude des aspects politiques de la culture jörai, menée en temps de guerre chez un peuple qui n’était pas en guerre (du moins pas de cette façon-là), m’a révélé la force de structures originales, irréductibles à d’autres sous peine que les Jorai perdent leur identité.

Un forgeron qui produit le Sabre signe du Pouvoir – un pauvre petit marginal qui renverse la tyrannie d’un seigneur local – sept enfants rejetés par leurs parents et sauvés par le benjamin – une fée des bois qui apporte la prospérité, outre ses charmes… Tous ces thèmes nous sont connus dans d’autres contextes, nous invitent à raccrocher des mythologies de partout, à leur trouver sans difficulté une « grammaire » commune – ce qui ne nous avancerait à rien d’autre que de conclure au fonctionnement commun de l’esprit, composant partout un mythe comme une phrase, avec sujet, verbe, prédicat. A ce compte-là, les hommes diraient tous la même chose, donc rien.

Mais tout me paraît changer quand on cherche la structure à un autre niveau et telle qu’elle puisse rendre compte à la fois ; d’un ensemble mythologique dans une aire culturelle, d’un système rituel avec ses implications politiques et sociales, d’un comportement pratique et quotidien, et aussi d’une visée non nécessairement exprimée. Littérature, rituel et comportement ne se recouvrent généralement pas, s’opposent parfois, ne coïncident pas avec la visée mais s’organisent en un certain équilibre, comme des projections d’une structure de base qui permettait ce choix de combinaisons parmi d’autres ; un tel choix, dans sa relation à la visée qu’il n’épuise pas, constitue peut-être l’originalité d’une culture.

Peu m’importe qu’un gong (6) donne un sol ou un la ; ce que je retiens c’est sa relation aux gongs voisins, dans tel jeu et tel milieu, et fonctionnant comme signe d’un message propre à l’ethnie considérée. Pans le système des Pötao, fait avec un nombre limité de « notes », je me suis efforcé de saisir les divers éléments en mouvement, dans leurs relations les uns aux autres – « lieu ethnographique » où ils forment quelque chose d’original, que je n’aurais su inventer ni tirer de moi-même.

C’est sur ma méthode que je voudrais justement insister, méthode recherche, puis méthode d’exposition.

Sans avoir été préméditée, ma méthode de recherche était liée à mes conditions d’existence en pays jörai – comme en pays srê précédemment. J’avais le temps de me laisser lentement imprégner, procédant à une quête diffuse plutôt que menant des enquêtes systématiques .

Je me livrai à une étude du dedans, prenant mes notes en langue jorai pour ne pas risquer d’interpréter trop tôt, et de tout à la foiso Un donné dans tel domaine, ou mieux tel aspect Je la culture, se trouvait ainsi souvent éclairé, parfois longtemps après, par un fait relevant d’un autre domaine. J’étais amené à étudier tout fait dans sa relation dynamique et diachronique avec d’autres dans un ensemble. Sans le savoir à l’origine, je m’étais mis dans les conditions de l’ethnoscience, c’est-à-dire science d’une ethnie (science que cette ethnie a d’elle-même) à partir de ses catégories : non seulement le langage, mais encore le comportement, rituel ou spontané, et le rêve aussi.

Travaillant seul et sans interprète, évidemment, je m’adonnai à une ethnographie « participante », en ce sens que c’était des Jorai qui participaient à ma recherche – et certains s’y intéressèrent remarquablement. Sur ce chapitre je dois signaler le rôle différent joué par les hommes ou les femmes, les gens du commun ou les marginaux, sans oublier l' »‘idiot du village » si précieux pour son absence de retenue.

J’ai pu amener ainsi des Jörai à faire des recherches sur leur propre culture, pour eux ji’étais au moins une occasion; mais c’est justement par ma qualité d’étranger, que j’étais et suis resté, conscient de l’être même si on ne me l’avait pas rappelé, que j’étais à la distance nécessaire pour observer objectivement un donné, à la fois de l’extérieur et du dedans. Cette ambiguïté m’a d’ailleurs trahi, en ce sens que le milieu jorai m’a marqué au point que, maintenant, je ne sais plus ce qui est d’eux et ce qui est de moi, et j’ai du mal à faire comprendre en français ce qu’il m’arrive de penser en jörai. Certes, une telle modification n’est pas très originale, pour qui a fait un long séjour sur le terrain, mais j’ai poussé l’expérience jusqu’à ne plus savoir où je suis et où j’en suis.

Bien que relativement libre de préjugés et peu doué pour imaginer des hypothèses initiales, je me suis résolument placé au niveau ethnographique, cherchant l’originalité spécifique et irréductible d’une ethnie, à l’opposé de l’ethnologie comparatiste en quête d’invariants.

Je n’ai pas étudié les Jdrai pour le plaisir pur, mais pour les faire connaître aussi, ce qui était une façon de plaider la cause des minorités originales et mésestimées. J’ai donc rédigé et publié.

Mais là se pose un nouveau problème de méthode ; comment appliquer à la description d’une ethnie un vocabulaire qui n’est pas fait pour elle ? Comme le dit Leach, la catégorie de « matrilinéaire » n’a pas plus de valeur pour l’analyse d’une société que « papillon bleu » comme classe de lépidoptères. Et pourtant il faut communiquer. L’ethnoscience étudie une culture d’après ses catégories propres, mais les exprime selon les nôtres. C’est-à-dire qu’il faut traduire. Optant donc pour la version, à l’opposé de ceux qui font du thème ou restent à l’intérieur de leurs idiotismes et découpages sémantiques, j’ai pour principe que la traduction d’une proposition de A en B consiste à trouver la nouvelle proposition qui produise en le destinataire B la même impression, avec son cortège de connotations et associations, que l’original produit en le récepteur A – ce que j’applique également pour les noms propres quand ils sont signifiants, ce qui est presque toujours le cas. Ce procédé, qui évite les non-sens du « mot à mot » implique une liberté vis-à-vis du vocabulaire, la recherche de nouvelles images, l’emploi de concepts opératoires qui soient, sinon étrangers, du moins inexprimés dans la culture étudiée.

L’inévitable subjectivisme du travail de traduction s’aggrave dans le découpage des « sujets » que doit faire l’exposition, interprétation au deuxième degré. Tout se tient tellement dans une culture, surtout quand elle est très structurée, qu’on ne peut expliquer un rite, par exemple, sans se référer à la structure sociale, faire allusion à un système de comportements, évoquer toute une série de mythes. Quand on tire sur un bout, tout vient à la suite. Mon étude des Pötao ressort moins du genre « anthropologie politique » que de la description d’une totalité vue sous l' »angle Pötao » comme système recouvrant le tout.

Dans l’exposition je présente cette « totalité » en tournant autour en spirale, du plus extérieur (relations avec les nations voisines) au plus intime, au coeur jôrai de la question, passant par les mythologies des ethnies proches. Par souci d’exhaustivité j’ai cherché tout ce qui avait pu être dit et écrit sur les Pötao et ne pouvais donc éviter les répétitions causées par ce fait que les auteurs se trouvaient presque tous dépendants des mêmes sources et enclins aux mêmes erreurs. A ce sujet, je n’ai pas reculé devant le ton critique. Pourquoi ne pas critiquer ? On ferait peut-être plus attention à ce qu’on écrit si on savait qu’on risque d’être mis en pièces. Critiquer des positions classiques mais non fondées est un moyen de faire progresser la connaissance. J’ai soumis à la même critique mes sources, le moyen par lequel elles me parvenaient, la façon dont je les organisais et interprétais.

Le seul jugement que je puisse redouter sur le fond de mon travail est celui des dorai eux-mêmes. Il s’en trouve qui lisent le français et je leur envoie toujours ce que je publie à leur sujet, car c’est pour eux aussi que j’écris.

Ils ne sont pas fiers de leurs trouvailles ; j’ai encore moins raison de l’être de mon interprétation, dans la crainte de déformer leur pensée. Ils parlent d’eux avec humour ; pourquoi n’en ferais-je pas autant ? Je crois l’homme qui sait rire de lui-même ; tel est le Jörai quand il s’exprime par Rit ; héros de sa mythologie. Ce n’est pas Rit qui a des problèmes, mais il en pose aux autres, car il ne fait rien comme tout le monde ; son existence même est une critique, qu’un étranger pourrait prendre pour un reproche, oubliant que c’est plutôt lui qui agit comme s’il reprochait aux minorités d’exister. Insolites, tous les Rit lui paraissent vite insolents.

Notes

- 1-J. DOURNES, Pötao, les maîtres des États. A paraître aux éditions F. Maspéro, Bibliothèque d’anthropologie.

- 2 – Thèse de Doctorat ès Lettres soutenue à l’Université René Descartes le 21 juin 1973, devant MM. Bernot, Condominas, Guiart, Lévi-Strauss.

- 3 – Dix-neuf titres d’ouvrages et articles, publiés à ce jour, outre treize titres concernant l’ethnie srê – pour ne retenir que les plus importants. Dans le n° spécial du Journal Asiatique (1973, 1-4), consacré à « Cinquante ans d’orientalisme en France », le rapport sur les recherches effectuées en Asie du Sud-Est continentale, outre d’autres lacunes (travaux de Kemlin sur les Rôngao, de Jouin sur les Rhadés etc.), ne mentionne rien sur les Srê, et sur le Jorai, seulement le rédacteur lui-même du rapport, LAFONT. On peut hésiter entre la stupéfaction et l’amusement (un gag dans une revue « sérieuse »!), d’autant plus que le rédacteur ignore tout simplement l’existence du CeDRASEMI et des séminaires de la Vie section de l’E.P.H.E. (suivi en cela par le rapporteur sur « L’Asie du Sud-Est,II, Le Monde Insulindien »). Les recherches personnelles pourraient-elles mener à la recherche monomaniaque de soi, avec occultation (par magie verbale) de l’autre – lequel pourrait être aussi bien un peuple d’Asie qu’un laboratoire ?

- 4 – « Mythes » est la traduction de akhan, tout récit transmis selon les lois du style oral.

- 5 – Des ethnologues nord-viêtnamiens étudient la littérature des ethnies du Sud pour y trouver comme des préparations marxistes et notamment l’idéologie du lutte révolutionnaire contre les étrangers (Etudes vietnamiennes, n°32, Hanoï, 1971, PP. 24-26). Il y est dit que la fin de l’ethnologie est « de mettre l’accent sur les meilleures traditions, de déceler les survivances négatives afin d’a- houtir à leur liquidation progressive » (ibid;, p.10). Je n’analyse pas les mythes avec de tels a priori déguisant un mépris de l’originalité habituel aux hommes-au-pouvoir ; je cherche le sens que les textes ont pour les hommes qui les récitent.

- 6 – Dans le jeu de gongs jörai – habituellement 9 ou 13 instruments – les joueurs sont alignés, chacun tenant un gong avec lequel il donne une note, la place de chacun, (joueur ou gong) étant bien déterminée; par sa position relativement à celui qui est immédiatement avant ou après lui l’instrumentiste sait quand et comment il doit donner sa note, selon l’air qui est de circonstance.

La suite du texte est consultable au format PDF.