Habiter le village

Bbon : au village

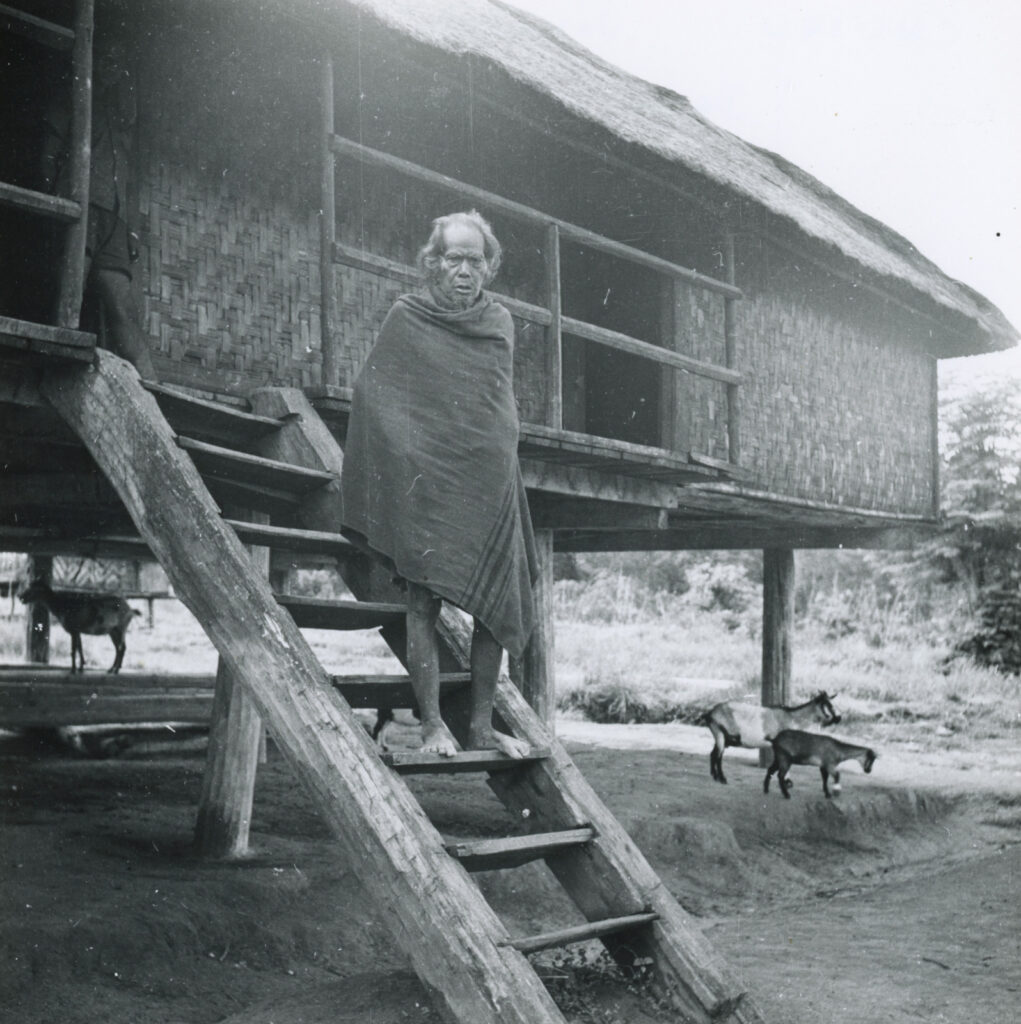

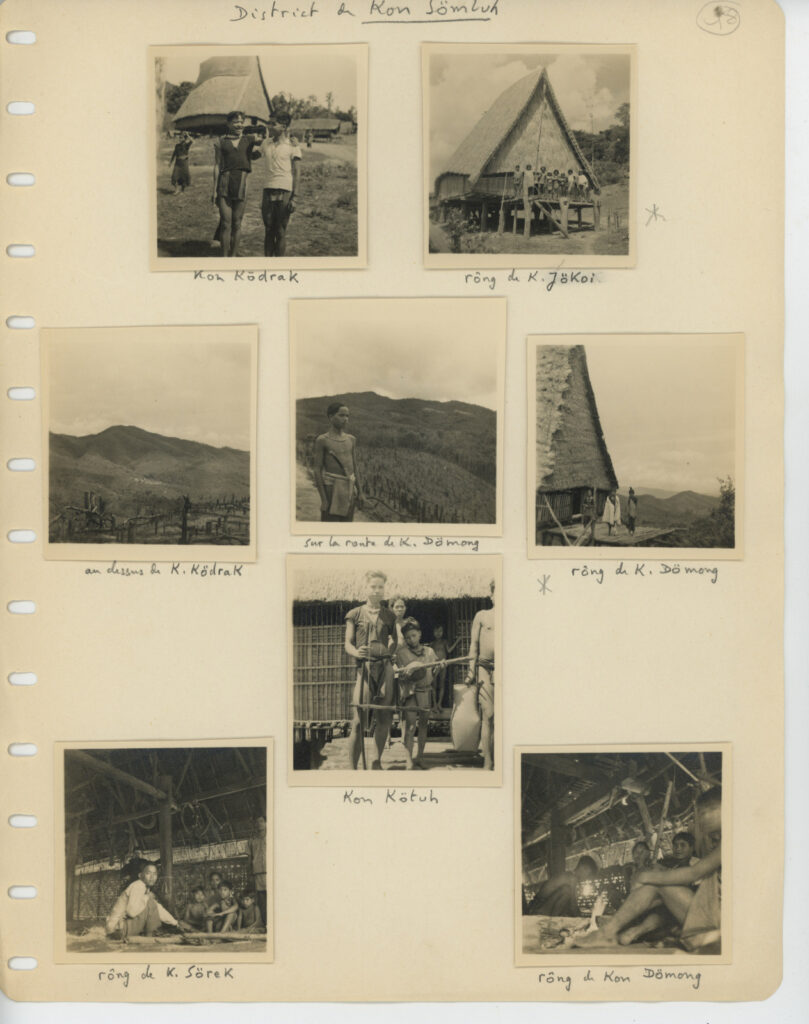

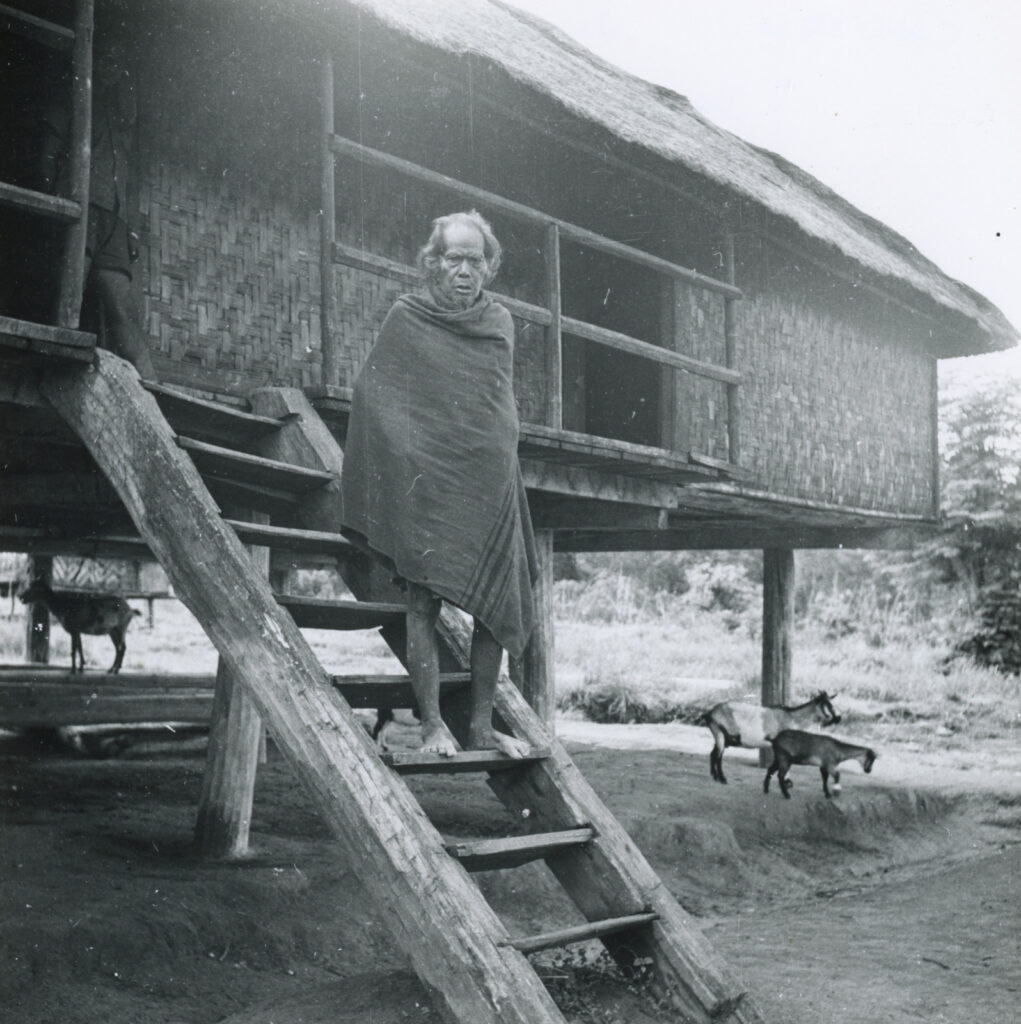

Le village est l’unité sociale du monde montagnard tout autant que son symbole visuel : les toits des maisons sur pilotis, regroupées à l’abri de la haute maison commune qui les surplombe, surprennent le regard de celui qui sort de la forêt. Justement, village s’oppose à forêt, comme les deux pôles d’un univers entièrement relatif au végétal. Le village est l’espace domestiqué sur la forêt prédominante, il symbolise le dedans, l’ordre traditionnel et la permanence. Il est le royaume des femmes, quand les hommes s’aventurent en forêt pour la chasse ou la guerre. Il incarne la sécurité, tenant à distance les dangers du monde sauvage.

Le village montagnard

Le village montagnard est naturellement indépendant, sans hiérarchie administrative supérieure à son organisation, centrée sur son chef et son conseil d’anciens. Structures familiales et sociales, artisanat, usage des ressources naturelles, habitat, rythmes et cycles de vie… les villages sont d’excellents postes d’observation pour Dournes qui en a visité une centaine.

La vie domestique

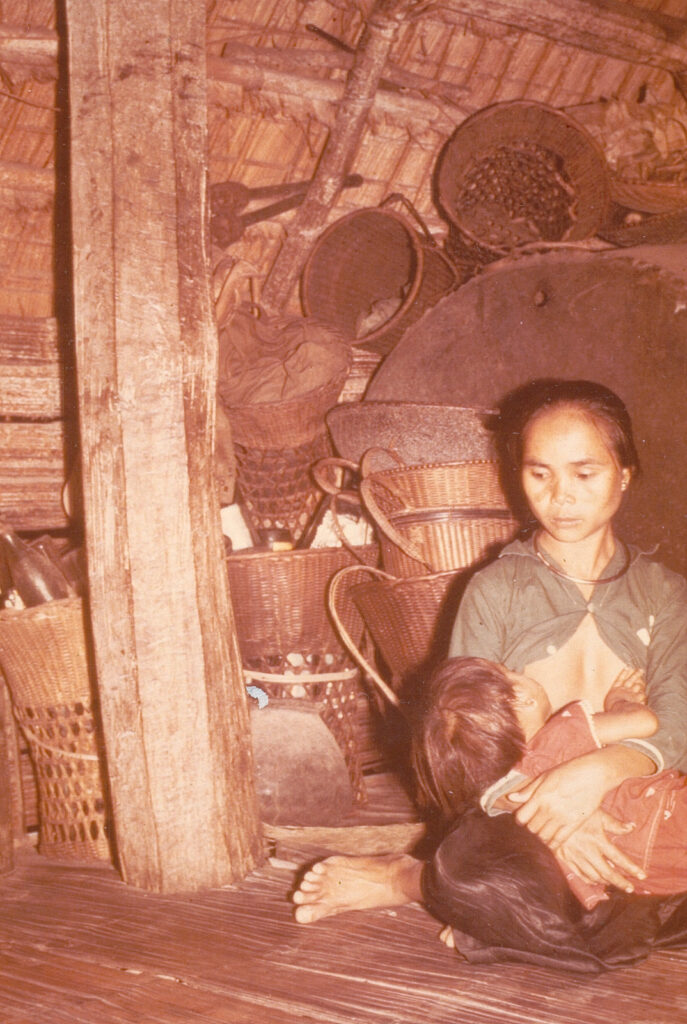

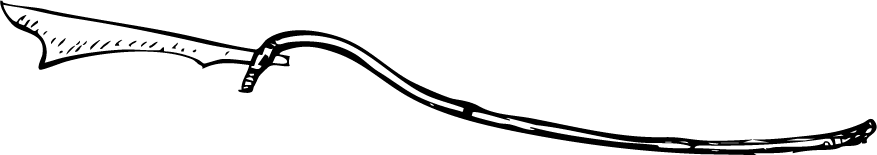

La maison commune, aux proportions ambitieuses, aux ornements de rotin habilement entrelacés, sert à l’accueil des étrangers et aux cérémonies rituelles. La maison familiale s’organise elle aussi à l’image de la vie jörai : structurée et orientée, découpée en masculin et féminin, haut et bas, dehors et dedans. La partie nord est le domaine des femmes, la partie sud est le fumoir des hommes et la pièce de réception, lieu des palabres et libations, des rites et règlements de litiges. A l’ouest, on range eau et bois, outils et instruments, gourdes et marmites. Ces objets domestiques, nés de la forêt et de la technique, Dournes les étudie, les photographie, les dessine et les préserve : une soixantaine seront collectés, dûment documentés et versés par lui au Musée de l’Homme.

Objets

Se nourrir

Une vie en autarcie

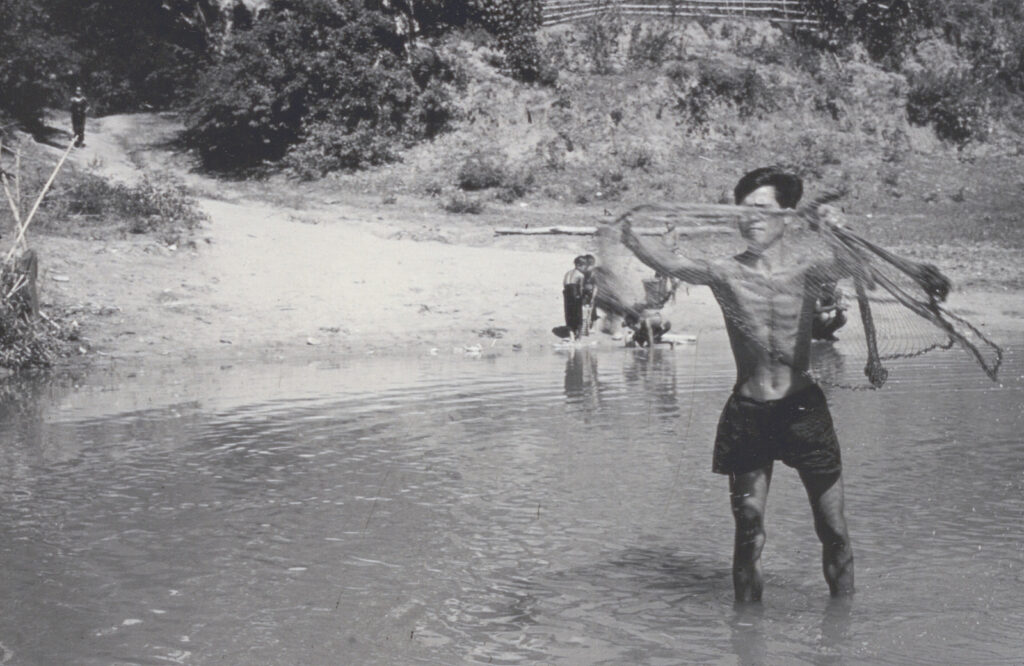

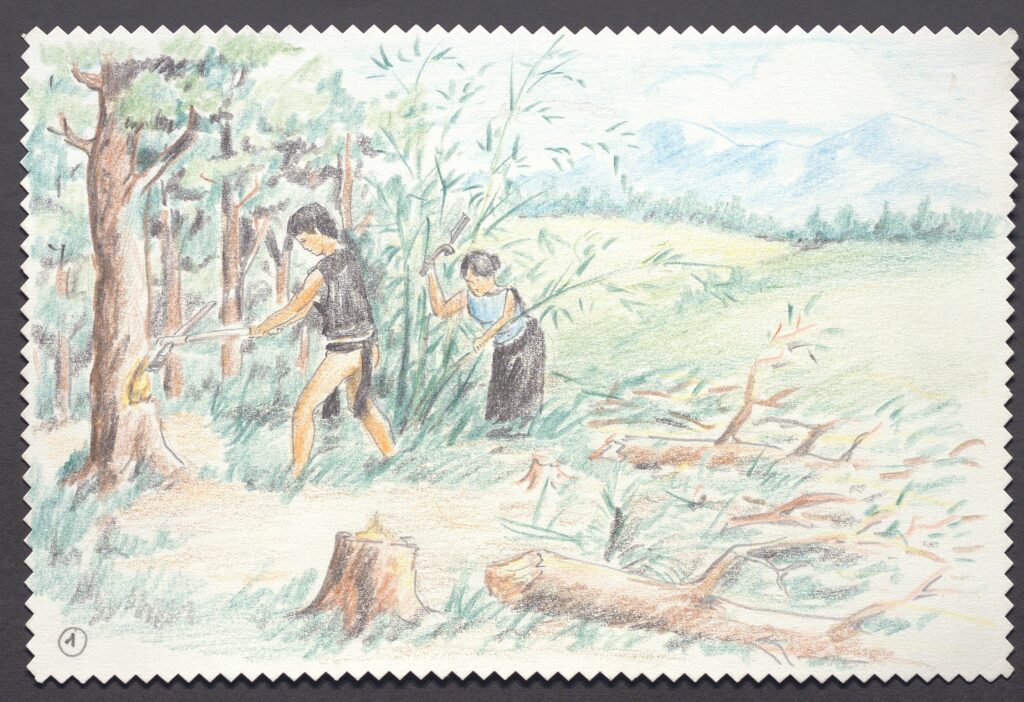

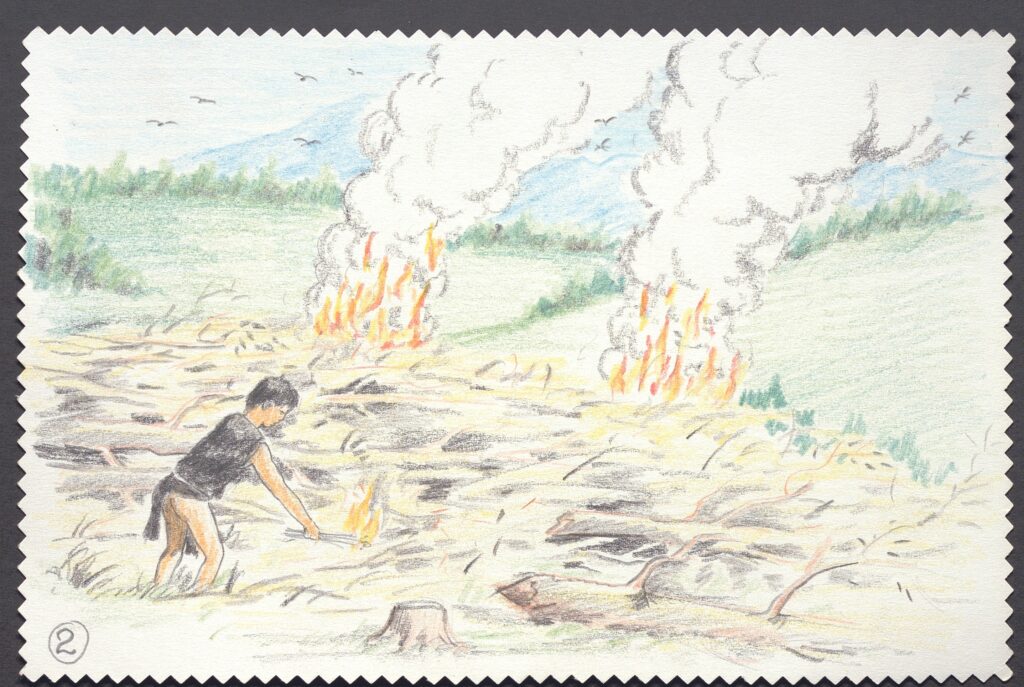

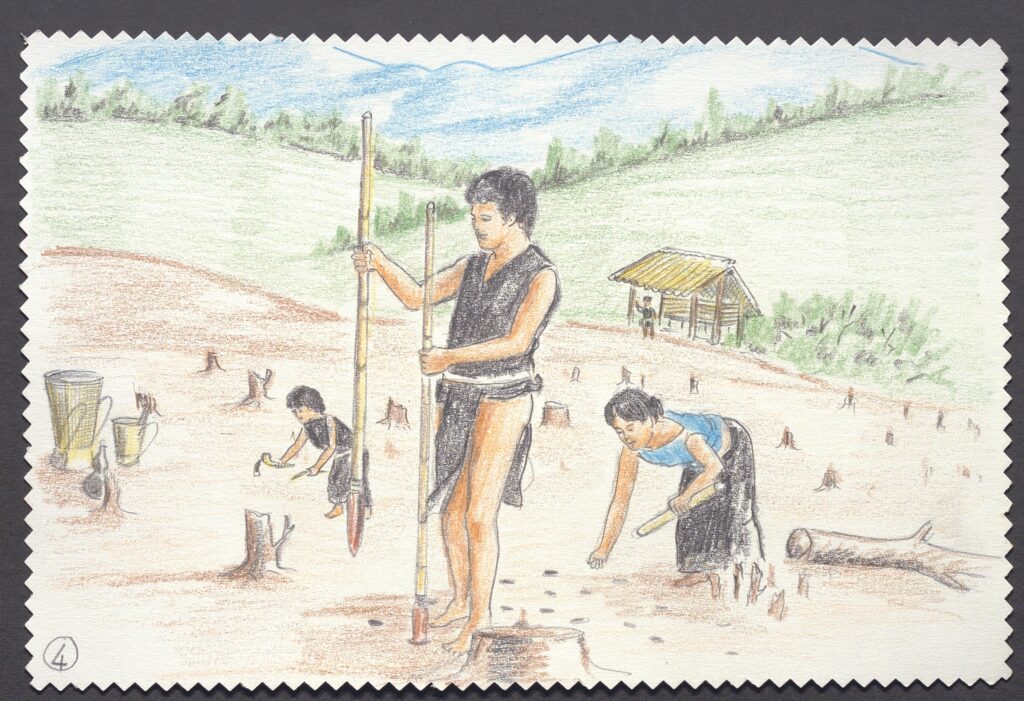

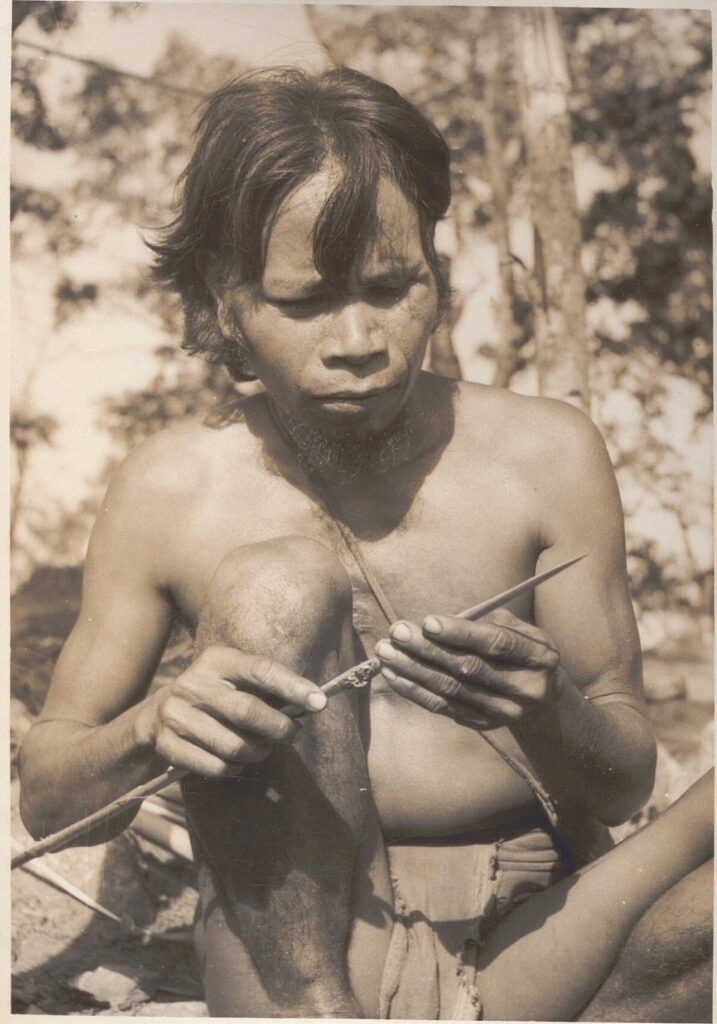

Vivre au milieu de la forêt en autarcie quasi complète (jusque dans les années 1950, le métal est le seul élément d’importation utilisé par les Jörai), c’est bénéficier de ressources animales et végétales multiples, mais nécessitant travail et prévoyance. Dournes décrit les Montagnards comme de réels paysans ; attachés à leur terre ancestrale, ils se livrent à des cultures fixes ou à une culture « itinérante » sur brûlis. Le mir est ce système d’abattage et de mise à feu d’une parcelle de forêt primitive, pour que le terreau ainsi mis à nu, enrichi de cendres, soit propre à porter le paddy.

Environ trois ans plus tard, il faudra tailler un nouveau mir en forêt, le précédent ayant épuisé ses engrais naturels. Contrairement aux planteurs intéressés par une monoculture forestière intensive, les Montagnards ne brûlent que le strict nécessaire et laissent ensuite l’exubérante végétation tropicale reprendre ses droits.

La culture sur brûlis

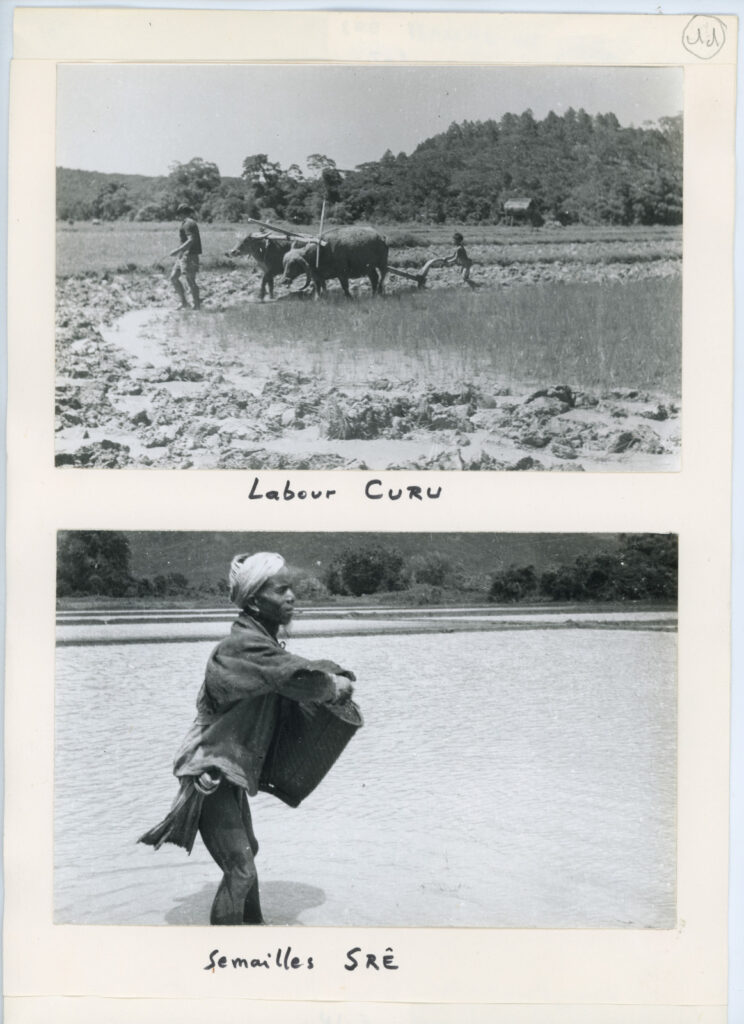

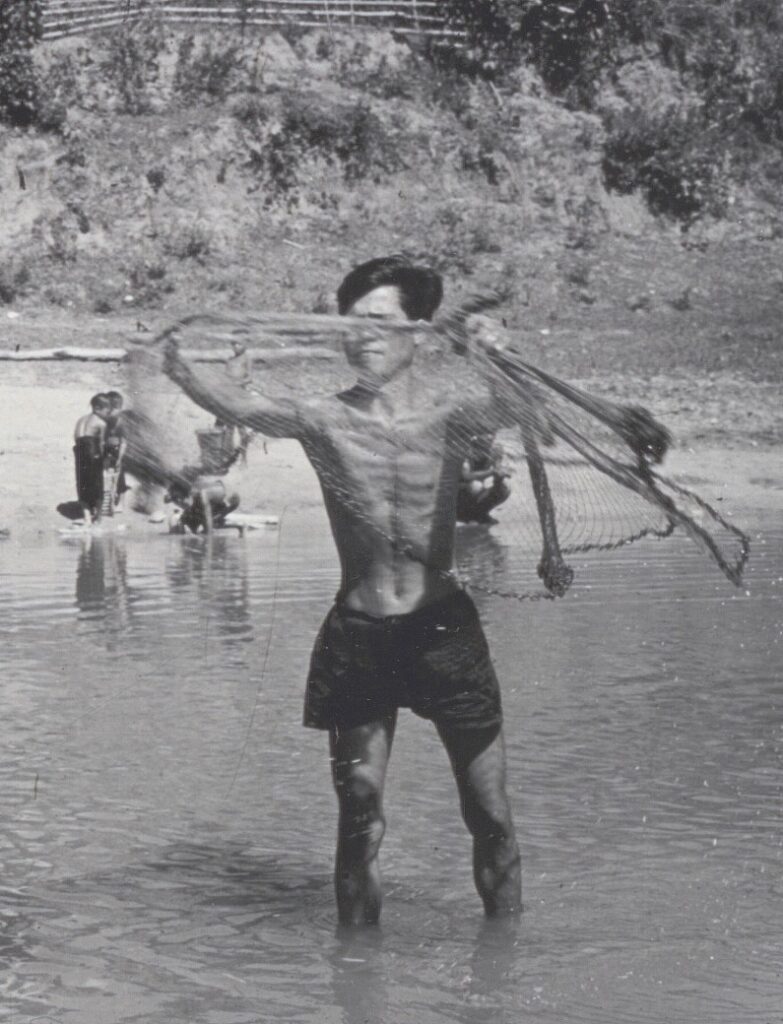

Riz et maïs, fruits d’harassants travaux de repiquage et de récolte, sont la base de l’alimentation mais aussi de la boisson, la jarre contenant la bière de riz étant indispensable à toute fête ou libation. En guise d’accompagnements se partagent légumes cultivés, fruits de la cueillette, de l’élevage, de la chasse et de la pêche, autant d’usages et de savoir-faire longuement documentés par Dournes.

Pays de rizières, sèches ou inondées : vues prises chez les Sré et les Curu, Bt 78c © Collection MEP, IRFA Iconothèque

Les 3 M – place des femmes

Une société matrilinéaire

La structure familiale jörai est celle des « trois M », pour matrilocation, matrilinéarité et matronymie : aux enfants, c’est la mère qui transmet le nom et l’appartenance à un clan, ainsi que les biens que chaque femme hérite de sa propre mère. Au moment du mariage, c’est l’homme qui vient demeurer dans la maison de sa belle-famille, ce qui fait de la femme la gardienne de la lignée, de la tradition.

Structure sociale : les 3 M

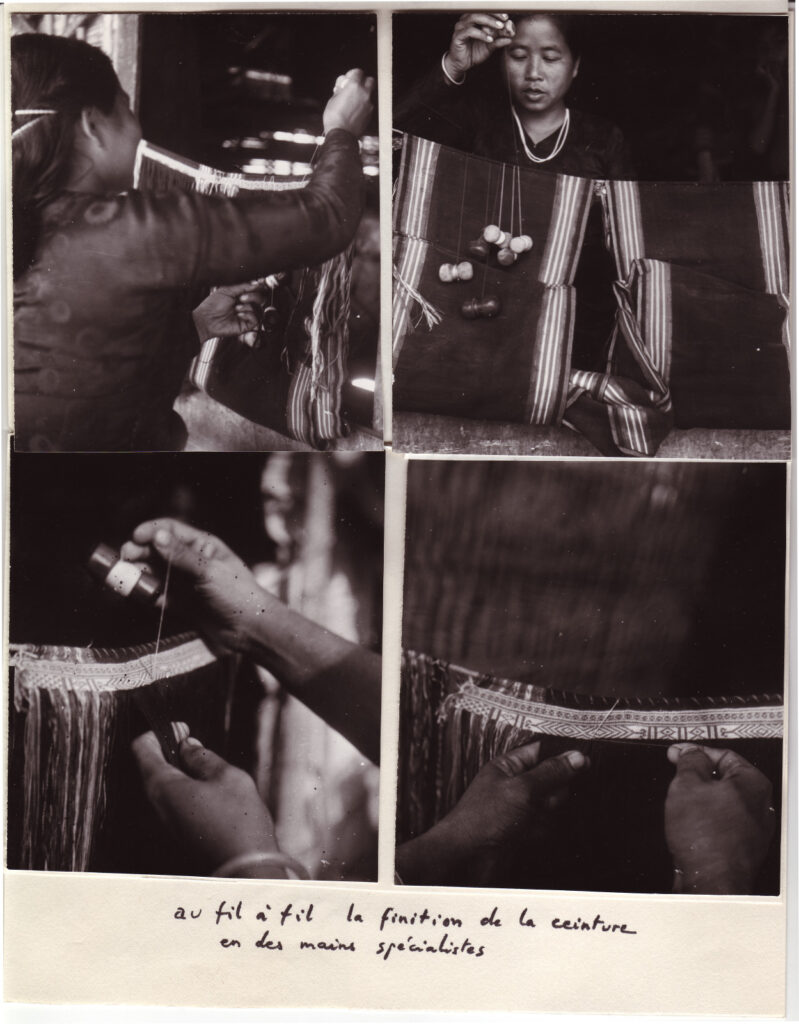

Dournes, dont les écrits comme les photos accordent une part importante aux figures féminines, évoque toujours avec admiration les femmes jörai, aussi gracieuses qu’habiles, organisées, gardiennes de l’économie familiale et villageoise. Debout à 3 heures du matin pour piler et vanner le riz, elles ont les mains sans cesse occupées par la culture et la transformation de ce qui nourrira et habillera la maisonnée. Leur production de vannerie et de tissage porte des décors luxueux dont la technique atteint une perfection en son genre.

Les femmes, maîtresses de l’économie villageoise

La force des femmes